Elogio y temor a la rutina

Nuestro conductor escribe poemas que anota antes de empezar su turno, en el descanso del bocadillo o en el sótano de su casa, donde guarda con primor un libro de poemas de William Carlos Williams, que si bien vivió cerca, en otra ciudad, pasó consulta durante cuatro décadas en, por supuesto, Paterson. “No hay ideas... Leer más La entrada Elogio y temor a la rutina aparece primero en Zenda.

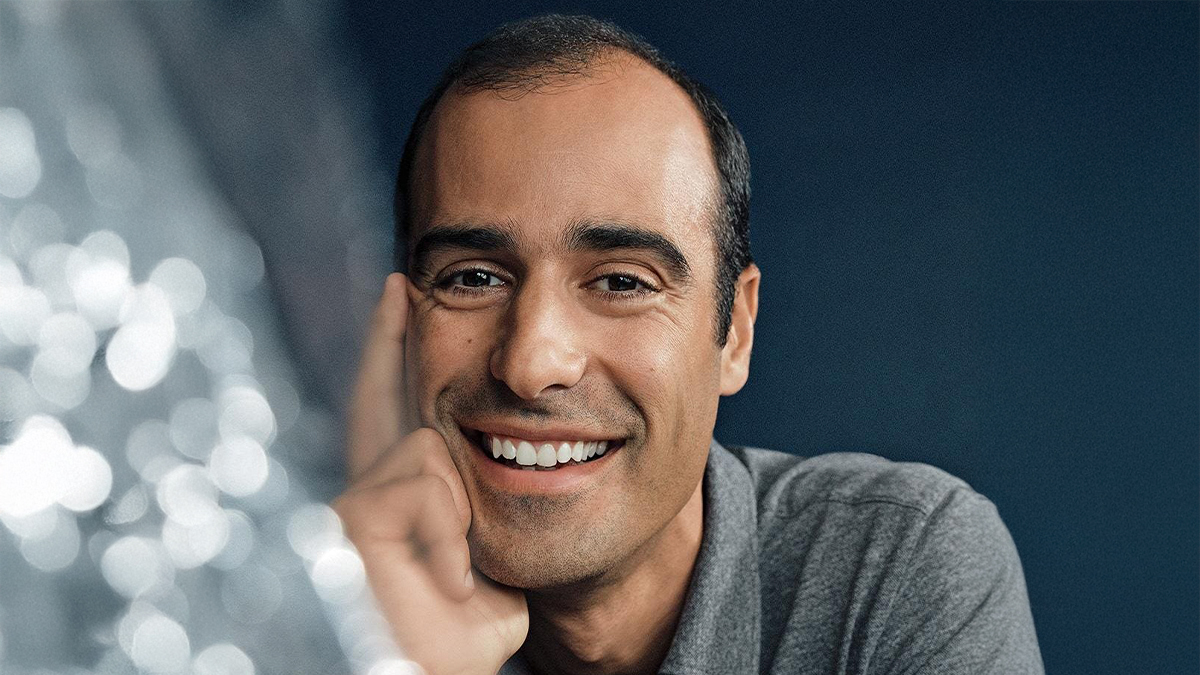

No encontré otro modo de volver a la rutina que ver de nuevo una película que es todo un elogio a la repetición, Paterson. Usted, lector, debe acordarse. El protagonista es un conductor de autobús de la línea 23 de la ciudad homónima de Nueva Jersey (encarnado por Adam Driver, ya es casualidad) que lleva una vida anodina: la misma ruta, el mismo horario, sacar el perro, una lánguida cerveza antes de cenar en el Shades Bar regentado por Doc (al que da cara, gestos y voz el gran secundario Barry Shabaka Henley), los tanteos ciegos de su mujer buscando algo que le llene los días…

Quién no ha admirado, siendo niño, a los conductores. Los mirábamos atónitos cómo podían manejar aquellos volantes enormes, admirábamos su paciencia, su concentración y nos preguntábamos cómo podían hacer girar el autobús en las curvas. Nos peleábamos por sentarnos cerca de ellos, fijarnos en cómo miraban por los retrovisores, cómo estaban al tanto de los pasajeros, de los semáforos, de un adelantamiento inesperado. Adam Driver, impecablemente uniformado de azul oscuro, apenas puede contener un mínimo gesto oyendo algunas conversaciones de mujeres, de jovenzuelos, sin dejar de saludar a un colega que aparece en sentido contrario, atento a las paradas y con un pequeño ventilador acoplado al cristal.

“Según Brueghel / cuando Ícaro cayó / era primavera // un granjero araba / su campo / todo el ceremonial // del año estaba en / marcha hormigueando / cerca // de la orilla del mar / ocupado / solo de sí // sudando al sol / que fundió / la cera de las alas // no lejos / de la costa / hubo // un chapoteo del todo inadvertido / ese era / Ícaro ahogándose”.

Este poema, «Paisaje con la caída de Ícaro», podría haberlo escrito William Carlos Williams contemplando una postal del cuadro de Brueghel el Viejo en Paterson. Se me antoja que lo mismo pudo ocurrirle con «Los cazadores en la nieve»:

“El panorama es el invierno / montañas nevadas / al fondo el retorno // de la caza se acerca la caída de la tarde / por la izquierda / los fornidos cazadores traen // de vuelta la jauría el letrero del mesón / colgando de una / bisagra rota es un ciervo un crucifijo // entre sus astas el helado / patio del mesón está / desierto salvo por la hoguera // enorme que flamea al viento atizada / por mujeres que se agrupan / en torno a la derecha más allá // de la colina hay trazas de patinadores / Brueghel el pintor / preocupado por todo esto escogió // un arbusto azotado por el viento como / primer plano / para completar su pintura”.

William Carlos Williams escribió, así debía ser, un libro titulado Paterson, más experimental que Cuadros de Brueghel, al que dedicó muchos años. Escribía los poemas en el reverso de las recetas, en cualquier papel entre paciente y paciente. “Todo está en el oído”, dijo alguna vez, tal y como recoge en el prólogo a Cuadros de Brueghel Juan Antonio Montiel, también traductor del libro. Con todo, déjeme, lector, que transcriba un poema que me parece más… fresco, otro tono, con un ímpetu avasallador: «Una negra»:

“Una negra // lleva un ramo de caléndulas / envuelto / en un periódico viejo: / las lleva en alto, medio / descubiertas, / la mole / de sus muslos / la hace ir / bamboleándose / mientras pasa / frente al aparador de una tienda / que se cruza en su camino. / Qué es / sino una embajadora / de otro mundo / un mundo de bellas caléndulas / de dos tonos / que ella ofrece / sin pensar nada más / solo / yendo por ahí / con las flores en alto / como una antorcha / muy pronto por la mañana”.

Me estoy desviando. En la película de Jim Jarmusch, el viejo Doc aconseja a Paterson, que así se llama el personaje de Adam Driver: “No intentes cambiar las cosas o empeorarán aún más”. No hacía falta la recomendación: Paterson se despierta (sin despertador) a eso de las seis y diez, seis y cuarto, desayuna sus cereales (siempre la misma marca en el mismo cuenco), camina con sus piernas arqueadas y su metro noventa por las mismas calles rumbo a las cocheras de los autobuses llevando la misma caja metálica donde guarda los sándwiches que comerá en el mismo banco junto a las cascadas de las que escribió William Carlos Williams.

Parecida rutina es la que gobierna la vida del oficinista Martín Santomé, 49 años: “Sólo me faltan seis meses y veintiocho días para estar en condiciones de jubilarme”, según la primera frase de la primera novela de Mario Benedetti ambientada en el Montevideo de 1954. Viudo desde los 28, padre de tres hijos que no entiende ni le entienden, “rutinario e indeciso”, de siesta los fines de semana, insomne, escritor de un diario secreto donde anota el suave oleaje de los días que se evaporan entre asientos y balances de saldos. “Hoy fue un día feliz; sólo rutina”, anota el viernes 15 de febrero.

Tan gris es su vida que una mujer le reprocha: “Vos hacés el amor con cara de empleado”. Martín Santomé, más que buscar el amor, se alivia; o eso parece. Pero en esa repetición de costumbres, de albaranes, de miradas al reloj, de hastío —“si alguna vez me suicido, será en domingo”— algo hay que imanta, que nos hace seguir leyendo página tras página, atraídos por una niebla que nos desorienta.

El ayer asoma una y otra vez en el libro —“¿a quién no le atrae el propio pasado?”—, aunque días antes, o después, da igual, el tiempo pierde aquí sus coordenadas, Santomé se pregunte “¿importa algo la memoria?”. Importa porque está ahí, acechante siempre. Convive con los ajustes de contaduría, asalta en las noches vacías, se superpone en la pared frente a su escritorio donde descansa un almanaque con cuadros de Goya.

Imagino a Martín Santomé evitando los charcos en domingos de galbana, respetando escrupulosamente los horarios de recogida de la basura, fregando los platos según ha terminado de comer y secándolos al instante como para no dejar huella alguna, doblando los periódicos leídos y amontonándolos en la terraza, limpiando sus zapatos antes de salir a la calle, los lapiceros alineados con la punta afilada y con el despertador en la mesilla, el exacto nudo de la corbata, un pañuelo —con sus iniciales cosidas— siempre en el pantalón perfectamente planchado que podría pasar por nuevo. Y contemplando la niebla que juguetea con los transeúntes desde el salón de su casa.

Martín Santomé somos nosotros a la hora de la cena. Y en la ducha, y en el coche al buscar nuestra emisora, cuando intentamos aparcar en nuestro hueco de todos los días, cuando compramos el pan. Y cuando intentamos dormir.

Pese a todo, Santomé teme el futuro, que ya le empieza a inquietar. “Cuando me jubile (…) me pasarán sin duda muchas menos cosas que ahora”. Y agrega, con cierto vértigo: “Y me va a resultar insoportable sentirme tan vacío”.

Esa nada que se le viene encima es la misma a la que se enfrentan, 65 años después de ser publicada la novela, los jubilados de hoy y de mañana. Aquí radica el miedo frío y a la vez el encanto de este lamento de lo cotidiano, de este canto de la rutina y del temor a vivir sin red en un futuro inmediato. Como Paterson. Como tantos.

No se olvide de tachar este día en su calendario.

La entrada Elogio y temor a la rutina aparece primero en Zenda.