Pláticas serenas a la sombra de la noche

Por supuesto, el Hagakure es mucho más que eso. Podemos leerlo como un prontuario de hechos y gestas bajo el disfraz del apólogo y nuestra curiosidad ya se habrá visto servida con un buen botín de relatos extraordinarios, pues buena parte del libro recuerda las acciones de los samuráis que mantuvieron una lealtad hasta la... Leer más La entrada Pláticas serenas a la sombra de la noche aparece primero en Zenda.

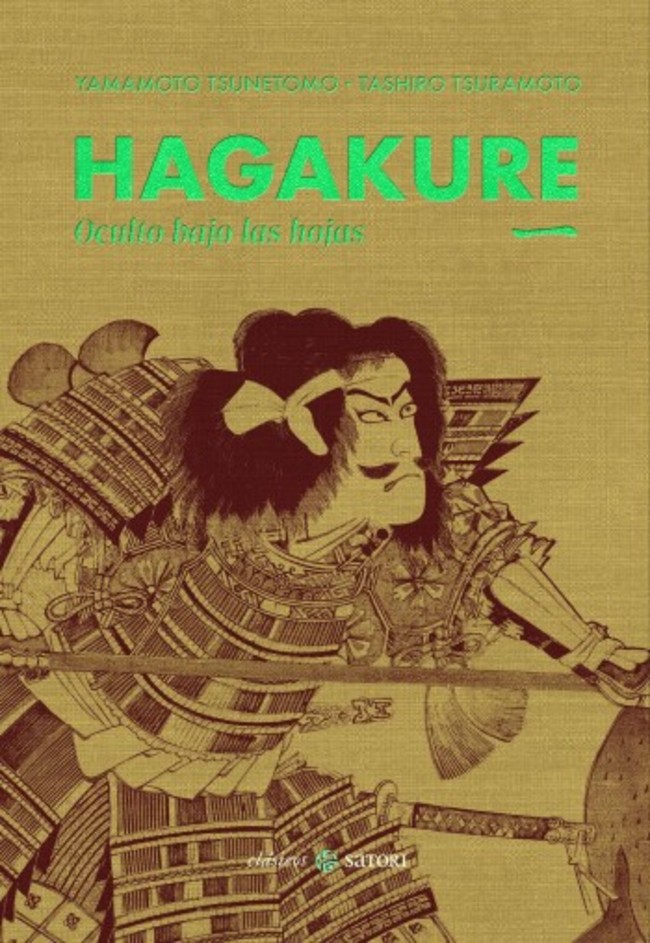

Inspiración —como El arte de la guerra— de gurús de la bolsa, libros de negocios, manuales de autoayuda y otros géneros que Yamamoto Tsunetomo (1659-1719) jamás habría podido concebir, Hagakure: Oculto bajo las hojas ha encontrado tal vez el mejor momento para ser leído en este siglo XXI enfermo de modorra. Fue escrito a comienzos del siglo XVIII, después de más de cien años de paz que convirtieron a los samuráis en un triste culto de sombras peregrinas. Sin señores a los que servir, sin guerras en las que luchar, sin duelos que poder librar, esa antigua élite militar, que había contribuido a forjar la gloria de Japón, se dedicaba ahora a vegetar entre la pereza y un conformismo que volvía penosamente la espalda a los rigurosos códigos por los que se había regido desde el final de las guerras Genpei. Sé que la comparación va a resultar, cuando menos, pintoresca, pero algo de este proceso hace pensar en lo que para Don Quijote supuso el fin de la caballería andante y los albores de la figura del soldado cortesano, más un administrador —no siempre por la vía del combate— de las obligaciones hacia el señor feudal que un guerrero guiado por los nobles valores de una larga y resplandeciente tradición áurea. Tashiro Tsuramoto, un joven samurái que miraba con desprecio a sus hermanos del clan, se vio devorado por una desesperación similar y partió en busca del monje ermitaño Jōchō, que había servido en su juventud al daimyō Nabeshima Mitsushige. Jōchō no era otro que el samurái retirado Yamamoto Tsunetomo, autor del Hagakure. Pero allí donde un español desencantado como Cervantes veía una oportunidad para la crítica indirecta, Tsuramoto, que se tomaba su condición muy en serio, encuentra un motivo para dejar atrás la nostalgia y recuperar los códigos que las nuevas generaciones de samuráis (convertidos prácticamente en funcionarios) pisoteaban con su conducta disoluta. La parodia resignada de Cervantes no es para Tsuramoto un modelo a seguir, en una palabra, y sin embargo su empeño por recobrar un pasado que ya se perdía a cien años de distancia tuvo el mismo destino que el sueño loco de Don Quijote por recuperar una caballería andante que quizá nunca existió: las transcripciones realizadas por Tsuramoto del libro del monje Jōchō tardaron mucho tiempo en ver la luz (su descubrimiento tuvo lugar ya bien entrada la era Meiji), y el libro fue generalmente asumido como una obra de propaganda y un manual de conducta en la literatura patriótica que surgió durante la guerra del Pacífico (1937-1945), una época que nada tenía que ver con aquella en la que floreció y se desarrolló la filosofía samurái.

Por supuesto, el Hagakure es mucho más que eso. Podemos leerlo como un prontuario de hechos y gestas bajo el disfraz del apólogo y nuestra curiosidad ya se habrá visto servida con un buen botín de relatos extraordinarios, pues buena parte del libro recuerda las acciones de los samuráis que mantuvieron una lealtad hasta la muerte hacia los grandes señores del pasado (hay momentos, dicho sea de paso, en los que, volviendo a las comparaciones pintorescas, uno puede ver sin mucho esfuerzo a ese caballero medio andante que fue el Cid como un rōnin vagabundo, vestido con las galas algo maltrechas de la armadura ō-yoroi). Bajo esa luz, el Hagakure ya resulta una lectura apasionante, similar en su recuento de cotidianidades y maravillas a la Historia de los reyes de Britania o a las sagas nórdicas, pero con ese revestimiento estético tan inmediatamente atractivo como es el de los pueblos japoneses y los samuráis estables o errantes, un mundo de cadáveres vivientes ante los cuales nadie que no fuera uno de ellos podía hacer otra cosa que apartarse y bajar los ojos.

¿Cadáveres vivientes? Tsuramoto, haciendo suyas las palabras del samurái ermitaño Jōchō, describe ese curioso concepto así:

He descubierto que lo que se llama camino del bushi consiste en morir. En una situación de dos opciones, sólo queda optar por morir rápidamente. No hay nada en particular que discernir. De lo que se trata es de determinarse y avanzar. Cosas como esa de que “morir sin haber logrado nuestro propósito es una muerte de perros” son las que dice el engreido budō de estilo Kamigata. En una situación de vida o muerte no es posible comprender cómo actuar con acierto. A nosotros, las personas, nos gusta más vivir. Lo más probable, seguramente, es que encontremos un pretexto para optar por lo que nos gusta. Si sobrevivimos, habiendo fracasado en lograr nuestro objetivo, seremos unos cobardes a los que les fallan las piernas. Esta frontera es muy peligrosa. Si morimos tras fracasar en nuestro propósito, será una muerte de perros y una locura. No será una vergüenza. Eso estará a la altura del budō. Cuando cada mañana y cada noche uno muere de nuevo, una y otra vez, siendo siempre un cadáver viviente, alcanza la libertad en el budō y puede cumplir cabalmente con sus tareas en el clan sin fallar una sola vez en la vida.

Tsuramoto pone el ejemplo de Sagara Kyūma, un hombre tan “identificado en cuerpo y alma con su Señor que trabajaba como un cadáver viviente”. Pero, naturalmente, Kyūma no es el único cadáver que se pasea por el Hagakure. Esas presencias turbadoras que se sientan en los márgenes del libro para contar su historia, y ante las que Jōchō y Tsuramoto se inclinan con reverencia, habían muerto en vida para que ninguna aspiración equivocada, ningún propósito derivado de un sentimiento de pertenencia al mundo, supusiera un obstáculo en esa noble vocación de servir a un gran señor.

El hecho de que todo gire en torno a la muerte permite que el Hagakure se abra también a pasajes de corte gótico como este: “A las personas que cometieron adulterio en el San-no-Maru, tanto a los hombres como a las mujeres, tras la deliberación sobre el caso se les dio muerte. Después de eso, sus fantasmas se aparecían cada noche en el interior del castillo. Las sirvientas, aterrorizadas, cuando llegaba la noche ni siquiera podían salir”. Pero esa clase de aventuras no están aquí para colorear el relato, sino como fragmentos de un aprendizaje moral. La muerte, como su hermano el sueño, debe servir únicamente para fortalecer al samurái que todavía no es por completo un cadáver viviente: “Los sueños ponen a prueba nuestra autenticidad. A veces sueño que muero de un sablazo o que me hago el seppuku, y, a medida que la valentía se va asentando en mí, va cambiando poco a poco la disposición de mi espíritu en esos sueños”. No está de más insistir en este señalamiento inesperado, que el samurái contempla con una naturalidad que en Occidente sólo llegarían a asumir como propia los poetas románticos (y los hijos que tuvieron en el limo): para el hombre que ha trascendido la vida, sueño y realidad son una y la misma cosa, y un samurái puede ir recogiendo de sueño en sueño, como Coleridge, florecillas de valor para ser más merecedor de aprecio en el lado diurno de la muerte.

Esa cosecha forma la otra capa de lecturas del Hagakure, aquella para la que en realidad fue concebido. Me refiero a todas las normas y los códigos morales que articulan, de una anécdota a otra, el canon de reglas por las que se rige el samurái. A pesar de que los relatos contienen una fuerza narrativa sorprendente —y recalco lo de sorprendente porque, no hay que olvidarlo, son estampas que cuenta un monje cansado en su retiro, sin deseos ni motivos para colorear la realidad—, es imposible resistirse a la atracción que produce ese compendio de normas, muchas veces extraídas de situaciones en las que la muerte es el factor determinante… o ese otro tipo de muerte que supone, por ejemplo, la vergüenza que proviene de haber obrado mal: “Lo que se llama zankizange —vergüenza y confesión— es algo como verter el agua volcando la vasija en la que estaba contenida. Cuando escuché las circunstancias de la confesión que hizo el que le robó a cierta venerable persona la espiga de su katana, sentí lástima por él. Si se hubiera arrepentido y enmendado inmediatamente su falta, enseguida habrían empezado a limpiarse las huellas de su acción”. Qué terrible acotación: si se hubiera arrepentido de inmediato de su falta… Comprendemos la nostalgia de Tsuramoto al oír hablar de un tiempo que no conoció porque ese sentimiento, al margen de lo errático que sea todavía nuestro acercamiento al Hagakure, es también el nuestro. El valor de las hazañas —o el del simple gesto humano— trasciende los ornamentos estéticos con que Tsunemoto los envuelve y se apodera de nosotros el deseo de estar a la altura de una vida mejor. El Hagakure es, por ese y otros motivos, una lectura peligrosa: nos pone ante los ojos a ese misterioso yo que sabe que en este lado de la realidad —el lado al que él sólo podría llegar manoteando impacientemente desde los sueños— lleva la existencia de un animal menor, un hombre en lo más bajo de la escala humana, ni siquiera digno de llamarse esclavo. ¿Qué te hizo, criatura más misteriosa que la noche, llenarte el corazón de tantos miedos? Es imposible no entender a Yukio Mishima, y su valentía al consagrar su vida a los códigos del Hagakure.

Cansado de la vida, Tsunemoto dijo así:

La vida humana es algo verdaderamente breve. Uno tiene que vivirla haciendo lo que le gusta. En un mundo que dura lo que un sueño, vivir viendo el dolor sin hacer más que lo que no nos gusta es algo absurdo. Como esto, si se comprende mal, resulta perjudicial, es un secreto que llevo guardado, que nunca les he contado a los jóvenes. A mí me gusta dormir. Y pienso vivir de la manera más adecuada a mi situación actual, durmiendo más y más sin salir de mi morada.

Recordemos que quien habla es un hombre desencantado por el final del sueño samurái. Para un hombre así, la única realidad que merece la pena vivir es la del sueño sin salir de la morada. En esa vida al menos uno puede tener todavía la fortuna de encontrarse cara a cara con las sombras a las que un día quiso imitar.

La edición, como todo lo que sale de las manos de Satori, es algo más que un lujo. Traducciones aproximadas del Hagakure y selecciones arbitrarias de sus textos han aparecido a lo largo de los años —en especial tras ese repunte en su interés que siguió a películas como Ghost Dog (1999) y El último samurái (2003)—, pero hasta la presente traducción, obra de Gustavo Pita Céspedes, no creo que sea posible decir que en español, al menos, se ha leído debidamente la obra magna de la filosofía samurái. Pita Céspedes ha utilizado la versión del Hagakure que aparece en el libro Hagakure jōkan (publicado por la editorial japonesa Iwanamishoten en 2004), en la edición revisada y anotada por los filósofos Watsuji Tetsurō y Furukawa Tetsushi, y ha añadido un centenar de páginas con glosarios anexos (personajes históricos, términos comunes japoneses, lugares y edificios relevantes) y un mapa y un árbol genealógico de los daimios de Saga. Repetidamente se habla de “acontecimientos literarios”, muchas veces con una frivolidad que no ha hecho más que restar valor a esa expresión devorada por el monstruo publicitario. Pero si la publicación de este Hagakure no es un acontecimiento, entonces Mishima nunca fue un samurái.

—————————————

Autores: Yamamoto Tsunemoto. Tashiro Tsuramoto. Título: Hagakure: Oculto bajo las hojas. Traducción: Gustavo Pita Céspedes. Editorial: Satori. Venta: Todos tus libros.

La entrada Pláticas serenas a la sombra de la noche aparece primero en Zenda.