Journal de bord de Mayotte : une étrange insouciance, à quelques heures de la catastrophe

Alors que la gravité du cyclone Chido était annoncée, les habitants de Mayotte n’ont pas pris la menace au sérieux et les outils de prévention de l’État se sont révélés insuffisants.

**Alors que la gravité du cyclone Chido était annoncée, les Mahorais se sont mal préparés au choc. Pris dans cette tragédie, Fahad Idaroussi Tsimanda, géographe, spécialiste des risques naturels, tente de comprendre les mentalités et les défaillances de l’État.

Son journal de bord nous livre, heure par heure, un récit de la catastrophe. Première partie.

Jeudi 12 décembre. Depuis cinq jours, plusieurs informations au sujet du cyclone circulent sur les réseaux sociaux. Les prévisions annoncent le passage de « Chido » au-dessus de l’île de Mayotte et, plus les heures avancent, plus la gravité de son intensité se précise, suscitant les craintes de dégâts humains et matériels considérables. La préfecture et le président du conseil départemental prennent la parole devant les médias pour informer la population de la dangerosité du phénomène. Ils appellent les habitants à être prudents, à renforcer les toitures de leurs maisons, à mettre leurs animaux à l’abri, à éviter de prendre des risques inutiles et à faire des provisions – vivres, eau, bougies…

En tant que professeur de géographie, je reçois alors un message du rectorat de Mayotte, m’informant que nous ne travaillerons pas samedi dans les lycées et établissements scolaires, en raison de la menace.

Professeur de géographie, spécialiste des risques naturels, je sais l’impact que Chido pourrait avoir sur l’île. Le cyclone menace les infrastructures, mais aussi, et surtout, les vies humaines. Les habitants des quartiers précaires, souvent établis sur des pentes instables ou des zones inondables, sont particulièrement exposés.

Vendredi 13 décembre. Je débute la journée en allant chercher de la paille à Maeva Rano, sur les hauteurs ouest d’Acoua, le village où je vis, niché dans un cirque volcanique au nord-ouest de Mayotte. Je passe les cinq heures suivantes à la campagne afin d’assurer la sécurité et l’approvisionnement de mes chèvres, moutons, oies et canards pendant la crise. Je prends ensuite la route en direction du centre de l’île pour acheter quelques rations pour mon enfant en bas âge et des packs d’eau.

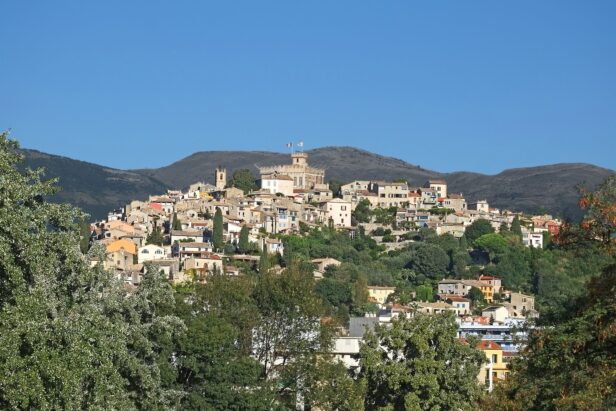

Je sais que ma maison, construite avec des parpaings et du béton, et équipée d’un toit solidement ancré, me met relativement à l’abri du danger. Dans mon quartier, il n’existe aucune construction informelle. Cependant, non loin, sur les hauteurs d’Acoua (à Marovato, Mronipopo et Tsimitohy) et dans plusieurs localités des communes de Bandraboua, de Koungou et de Mamoudzou, des bidonvilles abritent des milliers de personnes vivant dans des abris de fortune faits de tôle, de bois et de bâches récupérées. Seront-ils évacués à temps ? Accepteront-ils de suivre les instructions des autorités et de se diriger vers les centres d’hébergement ?

En 2019, suite au passage des cyclones Kenneth et Belna, certains migrants des bidonvilles de Kawéni (dans l’agglomération de Mamoudzou, NDLR) ont refusé de se faire évacuer, notamment de peur de se faire voler. Les centres d’hébergement, souvent sous-dimensionnés, pourront-ils accueillir tout le monde ?

À quelques heures du passage du cyclone, les habitants et les autorités municipales ne semblent pas prendre la menace très au sérieux. Personne ne se précipite dans les supermarchés pour faire des stocks, personne ne se bouscule dans les stations-service pour faire le plein d’essence.

À Mayotte, la croyance selon laquelle l’île sera toujours protégée par la barrière naturelle de Madagascar est ancienne. Dans cette région, la plupart des cyclones, se formant à l’est, terminent leur course à Madagascar, épargnant ainsi Mayotte, située à l’ouest. Par ailleurs, depuis de nombreuses années, les questions sécuritaires et migratoires, ainsi que les enjeux de pouvoir d’achat ont été mis au premier plan. Peu de personnes ont appris à se préparer sérieusement aux risques que représentent les cyclones.

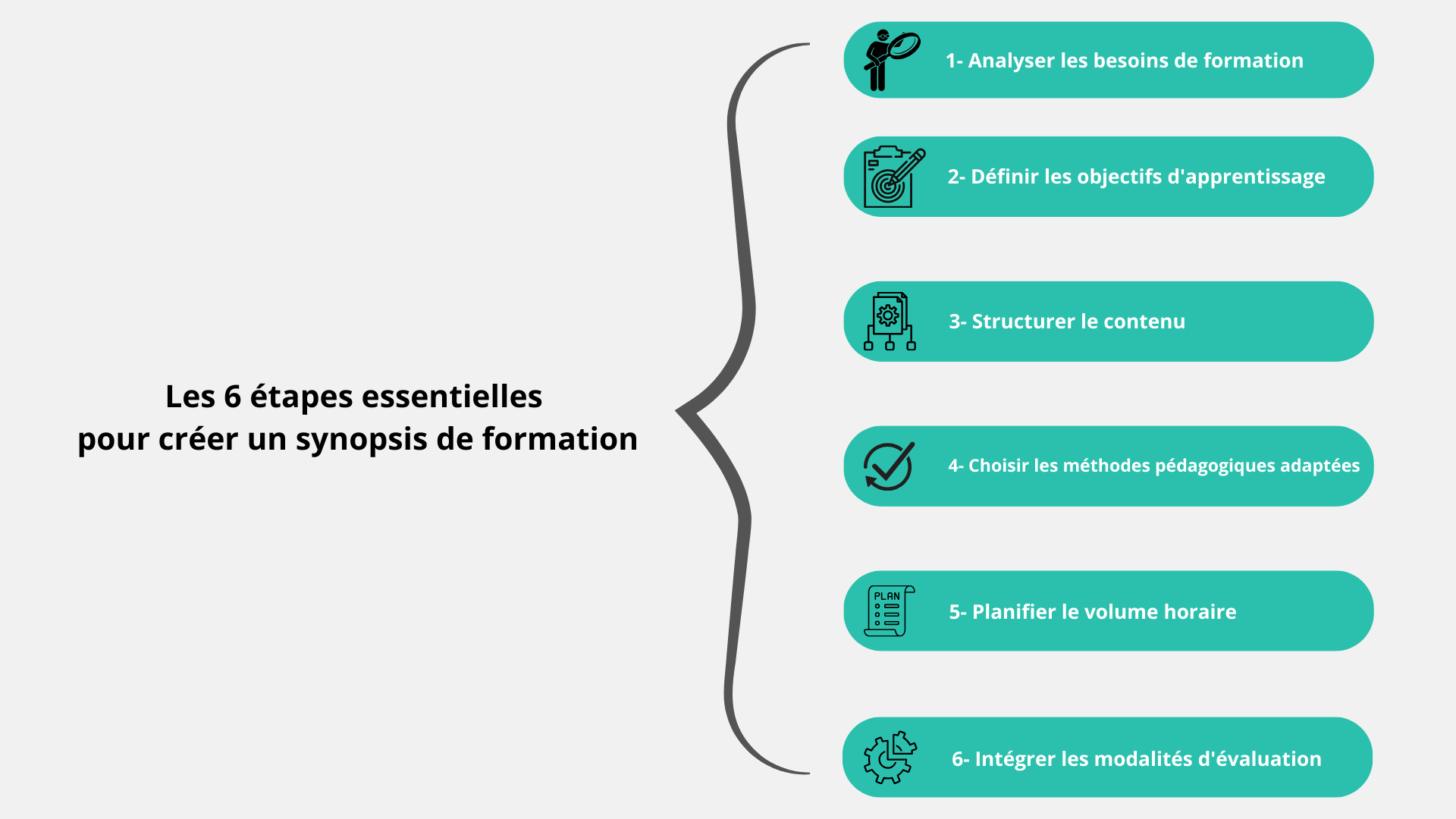

Ici, les documents tels que le plan communal de sauvegarde (PCS) – permettant aux mairies d’organiser les secours – et le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) – destiné à la prévention et à la sensibilisation des habitants – ne sont pas à jour, lorsqu’ils existent. Souvent mal élaborés, ils n’ont jamais été testés. Parmi les 16 communes exposées à l’aléa tsunamique, seule la commune de Chirongui a balisé ses zones de refuge avec des panneaux pour informer les habitants des lieux où ils pourraient se regrouper en cas de risque de tsunami.

Dans plusieurs localités comme Acoua, Mtsamboro, Bandraboua, aucun élagage des arbres n’a été réalisé. Dans la commune d’Acoua, la police municipale sillonne toute la journée pour informer la population sur les enjeux de ce phénomène et les bons gestes à adopter, via des messages sonores diffusés avec un mégaphone. Malheureusement, on entend à peine ce qui est dit, même à quelques mètres du véhicule. Pour ceux qui habitent à plusieurs mètres de la route ou dans des zones où les véhicules ne peuvent pas circuler, le message est totalement inaudible.

Samedi 14 décembre. Depuis la veille, à 22 heures, Mayotte est placée en alerte rouge cyclonique. Théoriquement, personne n’a plus le droit de sortir. Pourtant, la vie semble suivre son cours habituel, des gens sont dehors, vaquent à leurs occupations et paraissent peu inquiets.

Très tôt le matin, l’île passe en alerte violette. Je me confine à Acoua, chez moi, avec ma famille. Entre 6 heures et 9 heures, il pleut mais il ne vente pas. Malgré la gravité de la situation, j’entends des gens marcher dehors ; sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ironisent sur les événements : selon eux, l’île est placée en vigilance violette cyclonique alors qu’il ne se passe rien.

À 9 heures, les premiers coups de vent se font entendre. Les tôles qui servent de clôtures, mal fixées, s’entrechoquent ou frottent contre les murs des maisons. Le réseau téléphonique et l’électricité sont coupés. Le vent gagne en intensité et apporte de la pluie, les tôles continuent de danser et dégradent les voitures garées à côté des routes. D’autres projectiles, comme des morceaux de chevrons ou des cailloux, voltigent.

Entre 10h30 et 11h30 environ, l’œil du cyclone traverse Mayotte. Si les vents cessent, le ciel s’éclaire temporairement et la mer se calme, cette période est pourtant trompeuse. Il est alors crucial de rester à l’abri. À travers les fenêtres vitrées, j’aperçois des adultes, dont une adjointe au maire, sortir dans les rues pour observer et filmer les dégâts, avec une attitude étonnamment détendue.

Vers 11h20, d’un seul coup, le vent revient avec une violence inouïe. Les personnes restées à l’extérieur sont surprises et se précipitent chez elles ou chez des voisins pour s’abriter. Des tôles s’envolent à plusieurs mètres de hauteur, des câbles électriques sont arrachés. Cette deuxième phase du cyclone s’arrête vers 12h30, soit une heure de frayeur.

Vers 16 h, je décide de sortir pour voir les dégâts. Sur les hauteurs, du sud-sud-est au nord-nord-ouest, le paysage verdoyant que le village connaissait jadis a disparu. Les rares arbres encore debout, principalement des manguiers, ont leurs branches arrachées. Combien de temps faudra-t-il pour que les jaquiers, cocotiers et autres arbres fruitiers retrouvent leur vigueur et redonnent des fruits ? Le village d’Acoua est littéralement défiguré, tel un coq mahorais déplumé. Dans les rues, tôles, branches et poubelles renversées sont à terre et font obstacle, empêchant le passage des voitures. Les cours sont détruites et les toitures de certaines maisons, dont celles de mes proches (oncles, tantes, etc.), ont été arrachées par le vent.

Je décide alors de prendre ma moto pour aller voir l’état de mon élevage. Le bâtiment qui abritait mes bêtes a été pulvérisé par la force du vent. Sur le chemin du retour, j’apprends que la toiture d’une case est tombée sur une dame d’une cinquantaine d’années, la tuant sur le coup. Dans les bidonvilles, combien de victimes seront comptées ? Des centaines ? Des milliers ?

Je rentre chez moi en espérant que nous saurons être forts face à cette épreuve.![]()

Fahad Idaroussi Tsimanda ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[RÉACTION] « A Nice, la statue de Jeanne d’Arc restera ! »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/entretien-ecrit-vardon-720-616x347.jpg?#)