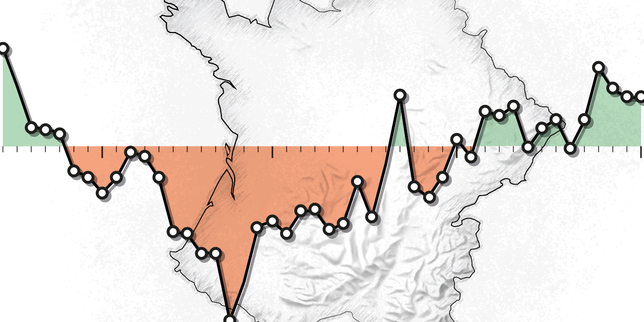

Journal de bord de Mayotte : la vie dans le plus grand bidonville de France, au lendemain du cyclone

À Kawéni, plus grand bidonville de France, Chido a tout ravagé. Deux jours après le passage du cyclone, la tension entre les habitants est palpable.

Fahad Idaroussi Tsimanda, géographe, spécialiste des quartiers « informels » de Mayotte est retourné, quelques jours après le passage du cyclone Chido, à Kawéni (agglomération rattachée à Mamoudzou), le plus grand bidonville de France. Il nous raconte les « cases » détruites et la débrouille pour survivre.

Son journal de bord nous livre, heure par heure, un récit de la catastrophe. Deuxième partie.

Lundi 16 décembre. Deux jours après le passage du cyclone, je décide de retourner à Kawéni. Une première tentative avait été rendue impossible par le temps limité et les multiples sollicitations auxquelles j’ai dû répondre : interviews, aide dans mon village pour le déblayage, et autres urgences. Kawéni, situé dans la commune de Mamoudzou, chef-lieu de l’île, abrite le plus grand bidonville de France. Cette ville a été l’un des terrains d’étude de ma thèse qui portait sur les vulnérabilités des migrants à Mayotte.

Là-bas, tous les facteurs de risque sont réunis : forte densité de population, défaut d’accès aux ressources (route, eau, électricité, etc.), terrain exposé aux aléas naturels, habitations précaires, souvent bâties à l’aide de matériaux de récupération. Ces bidonvilles ont été tolérés à Mayotte, en raison d’une pression migratoire massive, mettant à mal la capacité de l’île de fournir des logements adaptés, en raison aussi de contraintes économiques et des difficultés à gérer ce phénomène ancien, devenu partie intégrante du paysage urbain.

À lire aussi : Journal de bord de Mayotte : une étrange insouciance, à quelques heures de la catastrophe

Sur la route vers Kawéni, en passant par Majicavo Koropa, j’aperçois un centre d’hébergement d’urgence, construit avec des conteneurs Algeco, complètement éventrés par la force du vent. À l’entrée du bidonville, non loin du lycée des Lumières, je croise une connaissance, Ravi, un habitant de Kawéni Bandrajou qui m’avait facilité l’accès à son quartier lors de mes recherches. Le jour du passage du cyclone, il est resté dans sa case en tôle et a dormi. Quelques minutes après son réveil, sa maison a été complètement détruite par le vent. Qu’il ait pu s’en sortir indemne relève du miracle.

Chaos total

En entrant dans Kawéni, je constate un chaos total. Les habitants, majoritairement comoriens, sont débordés et ne cessent de faire des allers-retours entre le bidonville et les quartiers formels. Avant le cyclone, Kawéni fonctionnait d’une certaine manière comme un quartier formel, malgré les conditions de vie extrêmement précaires. Les habitations, faites à 95 % de tôles, s’étendent sur environ un hectare. À l’intérieur, l’espace est réduit et multifonctionnel. Une seule pièce sert à la fois de cuisine, de chambre et de salle de vie. Le mobilier est sommaire : quelques matelas, des chaises en plastique, une table de fortune. Les chemins entre les maisons sont des venelles sinueuses, escarpées, parfois stabilisées par des pneus, des roches ou du béton.

Les infrastructures publiques sont presque inexistantes. Ici, on improvise pour tout : branchements illégaux pour l’eau et l’électricité, entraide entre voisins pour pallier les manques. La vie communautaire s’organise autour d’activités informelles : petites épiceries, élevages de ruminants, ateliers artisanaux. Les écoles coraniques et les placettes, où les habitants discutent et jouent, sont des lieux de sociabilité centraux.

Le cyclone Chido a tout ravagé : les maisons, les commerces, les écoles coraniques, la mosquée. Même les animaux ont été emportés. Cela a profondément affecté le fragile système de solidarité qui permettait au quartier de fonctionner. Pour l’heure, le bilan humain reste incertain. Les autorités font état de 35 morts sur la totalité de l’île, 67 blessés graves et 2 432 blessés légers.

Cependant, certaines personnes travaillant au centre hospitalier de Mayotte véhiculent d’autres informations : il y aurait, selon eux, une centaine de morts en Petite-Terre et 1 000 morts en Grande-Terre. Les chiffres restent un sujet de débats : beaucoup de personnes interrogent la transparence de l’État et l’accusent de cacher le nombre exact de morts pour limiter sa responsabilité dans le drame.

Un monsieur m’explique qu’il est, lui aussi, resté chez lui, tandis que sa femme et ses enfants étaient évacués au lycée des Lumières.

« Si je dois mourir, c’est Dieu qui l’aura voulu », dit-il.

D’autres avancent des raisons différentes :

« Je ne voulais pas, partir, c’est tout. » ; « Je veux garder ma maison. » ; « Il y a eu des alertes auparavant et rien ne s’est passé. »

Je demande si les autorités sont venues alerter sur la teneur de l’urgence comme en 2019, lors des passages respectifs de Kenneth (avril) et Belna (décembre). Une personne me répond que non :

« Personne de la mairie, de la préfecture, de l’intercommunalité n’est passé nous voir. »

Reconstruire le bidonville

Certains habitants, ayant les moyens physiques ou économiques, ont commencé à reconstruire. Les plus robustes s’organisent pour aller chercher de l’eau, pendant que d’autres se contentent d’essayer de protéger ce qui reste de leurs biens. Tout le monde semble pressé, comme si la vie avait été suspendue par le cyclone et devait être remise en marche coûte que coûte.

Plus loin, j’aperçois des habitants ramasser des tôles, qui semblent provenir des maisons situées dans les quartiers « formels ». Le « formel » désigne ici les quartiers reconnus par les Mahorais, les collectivités locales et l’État comme des zones d’habitation officielles, légales, dotées d’un adressage, de routes aménagées, etc. À l’inverse, l’« informel » désigne le bidonville, où les constructions sont illégales et les réseaux absents.

Certains habitants travaillent en groupe : une personne transporte les tôles depuis la limite entre le quartier formel et le quartier informel, tandis qu’une autre les porte jusqu’à l’emplacement où elles seront utilisées.

La peur des vols

La tension est palpable. Les gens sont épuisés et la méfiance domine, notamment autour des ressources indispensables. Chacun accuse l’autre d’être un potentiel voleur. Le cyclone a rendu défaillants plusieurs dispositifs de sécurité (clôtures, alarmes, vidéosurveillance, etc.). Le lycée des Lumières en a fait les frais : des groupes de voleurs se sont mêlés aux familles sinistrées et ont attendu la tombée de la nuit pour voler les ordinateurs, les vidéoprojecteurs, les chaises.

Vers 18 heures, un habitant de Kawéni me demande de surveiller ses tôles. J’attends longtemps qu’il revienne. Après son retour, je décide de quitter les lieux. En marchant vers la route goudronnée, j’aperçois plusieurs personnes autour d’un groupe électrogène. Je m’incruste pour obtenir plus d’informations sur cette initiative populaire : ici, pour deux euros, on peut recharger la batterie de son portable, indispensable pour se déplacer en sécurité dans les dédales de tôles et pour rester en contact avec ses proches à travers cette crise.

Autour des téléphones branchés, certains Comoriens parlent de rentrer dans leur pays d’origine, car ils ont tout perdu avec le cyclone. Ils craignent la faim ou le manque de travail, ces petites missions appelées ici « bricoles » ou « kibaroa » – cultiver le champ d’un Mahorais, construire une maison, etc. Mais pour l'instant, le retour est impossible : il n'y a pas de bateaux reliant les deux îles voisines de Mayotte et des Comores.![]()

Fahad Idaroussi Tsimanda ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[RÉACTION] « Les catholiques ne doivent plus baisser la tête »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/raffray-616x346.jpg?#)

![[EDITO] Sécu : 14,5 millions de remboursés fantômes ! On fait quelque chose ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2024/10/securite-sociale-616x411.jpeg?#)

![[PREVIEW] GRAVELORD : un rétro-FPS nerveux et rapide pour nos amis les boomers](https://s3.nofrag.com/2025/02/GRAVELORD.jpeg)