« Radio Prague », quand les ondes se battaient contre l’oeil de Moscou

Le réalisateur tchèque Jiri Madl s’est emparé de la période passionnante où des journalistes de la radio officielle tchécoslovaque ont résisté contre le régime socialiste du pays, alors sous tutelle russe. Entre suspense, tension et lumière, ce film est assurément une belle œuvre cinématographique. Juste avant l’arrivée des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie, […]

Le réalisateur tchèque Jiri Madl s’est emparé de la période passionnante où des journalistes de la radio officielle tchécoslovaque ont résisté contre le régime socialiste du pays, alors sous tutelle russe. Entre suspense, tension et lumière, ce film est assurément une belle œuvre cinématographique.

Juste avant l’arrivée des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie, la censure et la propagande rongent la liberté d’expression, comme la vie des citoyens. Subversion d’un pays soumis à Moscou. L’année 1968 est un symbole de liberté partout en Occident. Dans le bloc de l’Est, c’est l’inverse. L’économie stagne, les prix sont élevés, la liberté étouffée. Le printemps de Prague avec l’arrivée au pouvoir d’Alexander Dubcek, qui propose d’adopter sa propre forme de socialisme, est une éclaircie de courte durée. Léonid Brejnev le voit d’un mauvais œil et réagit en mettant au point une doctrine pour limiter l’autonomie des États sous l’emprise des Soviétiques. Les journalistes de la Radio Tchécoslovaquie sont sous pression et contrôlés dans les informations qu’ils diffusent. S’ils contreviennent aux ordres ou cherchent la vérité, ils sont taxés de fascisme ou accusés de pervertir la société par des idées venant de l’Occident. « Radio Prague : les ondes de la révolte » raconte leur résistance, et celle d’une partie de la population avec eux, assoiffée de liberté. Il représentera la République tchèque aux Oscars.

Une radio, quelques voix, un souffle de liberté

Sans le charisme de Milan Weiner, la radio tchécoslovaque n’aurait sans doute pas eu autant d’écho dans son combat pour la vérité. Figure majeure du film, cette ancienne victime du nazisme et du communisme ne lâche rien pour contrer les mensonges et la censure de l’État. Avec son équipe de journalistes, ils sont même considérés comme des stars. Ils ont tous existé et leurs noms font figure d’héroïsme : Vera Stovickova, Lubos Dobrovsky, Jiri Dienstbier, Jan Petranek, sauf Thomas Havlik, seul personnage fictif de l’histoire. C’est un jeune technicien placé à son insu à la radio pour faire plus tard office de taupe. La majorité des citoyens sont comme lui, pris entre deux filets : la soumission ou le combat pour la liberté. Sauver sa peau est parfois difficile à définir quand on vit dans un pays totalitaire, jusqu’à ce que surgisse l’éclair de la conscience. Orphelin, il s’occupe de son petit frère encore mineur, tandis que le Printemps de Prague, Alexander Dubcek et Weiner apportent leur lot d’espoir dans une atmosphère passablement inquiétante. La recherche de la vérité étant le premier ennemi d’un régime mensonger, la radio est une cible à abattre. L’œil de Moscou s’est infiltré partout et la police secrète du pays est devenue son bras droit. Quand Weiner découvre que l’information officielle sur une manifestation d’étudiants corrompt le principe même du journalisme, il met le feu aux poudres en refusant de céder à un journalisme de pacotille, dangereux et stérile, qui suit les directives de l’État sans jamais protéger le peuple. Un combat pour la vérité commence.

Un combat face à l’engrenage soviétique

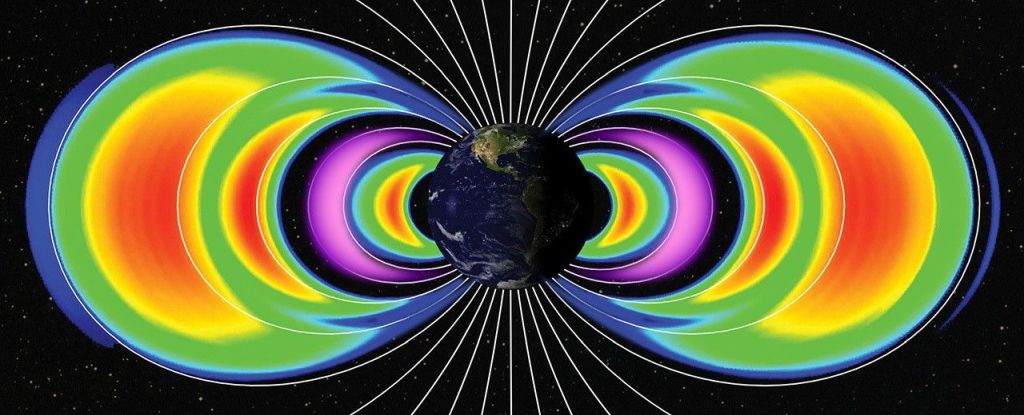

L’équipe de Weiner est toute debout pour défendre sa liberté de parole. Notamment grâce aux journalistes spécialisés dans l’actualité à l’international, plus éclairés sur la réalité de la situation. On dirait une bande d’amis uniquement mue par l’enthousiasme du combat et du sens, oublieux de la pression qu’ils subissent, notamment par le directeur de la radio. Ils ont la conviction que “n’importe quel idiot peut inspirer la peur, mais que seuls quelques-uns suffisent à inspirer le respect”, souligne avec admiration le réalisateur. L’on assiste de plus en plus à une bataille entre le sens et le non-sens, la peur et la résistance. La radio, comme ses journalistes, est en danger. Les rares images froides des archives donnent un pianissimo de bon ton à ce film tourné au rythme d’un engrenage allant crescendo, en écho à la riposte toujours vive de Moscou dès qu’un pion ose avancer sur l’échiquier de la liberté. C’était une époque trouble, en feu, avec un sursaut d’éveil incroyable, dont les braises n’ont pas suffi à briser les chaînes qui les liaient à Moscou. Cette fumée, on la sent encore ; mais plus en Tchéquie ni en Slovaquie. On la sent dans la constellation — les Soviétiques diraient “satellisation” — des pays de l’Union européenne. Mais la résistance continue, même à l’arrivée des chars du Pacte de Varsovie au sein de la capitale. La radio, même prise d’assaut, même défaite, continue à parler sur les ondes grâce à l’ingéniosité et à la ténacité de son équipe. On l’écoute même dans les églises.

“Radio Prague : les ondes de la révolte”, de Jiri Madl, avec Vojtech Vodochodsky, Stanislav Majer et Tana Pauhofova, 1h55, le 19 mars au cinéma

![Ketamine for Depression: How It Works (2024) [video]](https://ysm-res.cloudinary.com/image/upload/v1/yms/prod/9cc937bd-186d-401e-a98a-10f3650bad8e)

![[MEDIAS] Jean-Michel Aphatie sur l’Algérie : la haine viscérale de la France](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/capture-decran-773-616x347.png?#)