Ce que nos smartphones font au musée

Pour de nombreux visiteurs, photographier les tableaux semble désormais plus naturel que de les contempler. Et si derrière ce geste mécanique se dissimulait une autre manière de dialoguer avec l’art ?

Passer devant une œuvre, sortir son téléphone, prendre une photo… Dans les musées, cette chorégraphie moderne domine les habitudes des visiteurs. Et si derrière ce geste mécanique se dissimulait une autre manière de dialoguer avec l’art ?

Cet été encore, vous avez pesté. Maugréé, râlé même, contre ces grappes de touristes amateurs d’art brandissant obstinément leur Smartphone à bout de bras, et dont le seul loisir semble de surpeupler les musées en vous bouchant la vue par la même occasion. Ces deux étudiants en short et au sourire étrangement figé vous empêchent ne serait-ce que d’apercevoir le Poussin que promettait le dépliant et prennent une pose qui serait plus opportune, jugez-vous, à la sortie d’un pub qu’au cœur d’un musée. Le Rothko orangé qui clôt la série exposée dans cette autre salle où vous devinez la patte du curateur de l’exposition, soucieux d’embarquer le visiteur dans une narration cohérente, ne semble plus servir que de fond vaguement coloré à une séance de shooting pour un couple occupé à s’entre-photographier amoureusement.

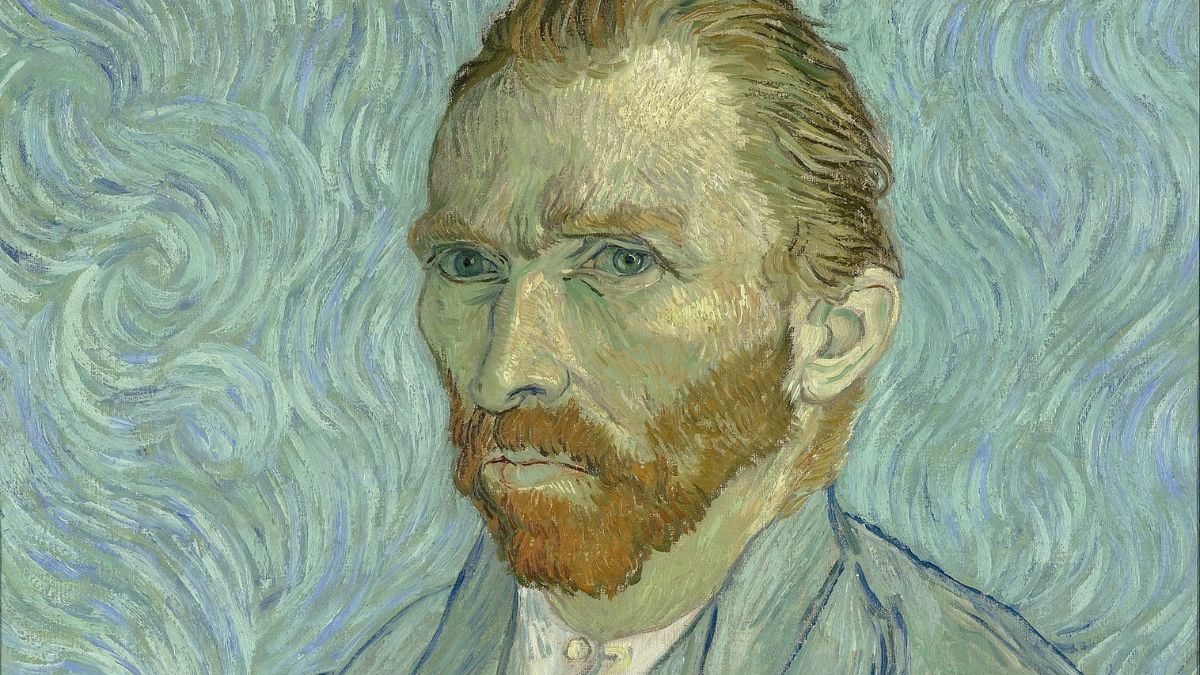

Voilà que la civilisation du loisir, unie comme un seul homme, a malignement comploté et choisi le même jour que vous pour venir admirer La Nuit étoilée, qu’illuminent en l’occurrence plus de flashes que d’éclats stellaires…

Il faut se rendre à l’évidence : une foule de fans d’art a déboulé, rejouant en mode connecté la furieuse noce de Gervaise traversant le musée, pour envahir ce temple de l’art, ce gardien d’un patrimoine universel intangible, ce sanctuaire du goût (le bon). Comment peut-on, de dos forcément, ne pas même jeter un regard à de tels chefs-d’œuvre devenus purs prétextes à de fugaces selfies, ou ailleurs corrompre par l’interposition d’un écran la pureté de la relation esthétique, celle qui unit un œil et un tableau en une rencontre dont le sacré n’est pas absent ? On voit certes l’œuvre que l’on photographie, à travers l’optique de son Smartphone, concédez-vous, mais la contemple-t-on encore ? C’est dans les nymphéas de Monet que Narcisse semble désormais se noyer, non sans tendre désespérément le bras pour tenter de sauver in extremis son iPhone d’une immersion que chacun sait funeste, le sachet rempli de riz n’étant qu’une légende urbaine.

Une nouvelle place du corps au musée

Le geste même, dans sa banalité, détermine de nouvelles techniques du corps, qui peuplent les salles d’exposition de bras coudés en bec de cygne indispensables à la stabilité requise par l’objectif portable. La main, bannie du musée où un tabou a instauré l’œuvre exposée comme intouchable, fait retour : d’abord prendre le cliché d’une tape légère sur l’écran, avec cette délicatesse qui signifie, dixit Barthes, « ne pas peser sur l’autre », puis les doigts qui glissent sur la surface de l’écran, s’écartent progressivement, pour zoomer. C’est déjà une littératie, une compétence numérique acquise, qui se manifeste.

Chaque samedi, The Conversation en mode week-end : un pas de côté sur l'actu pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

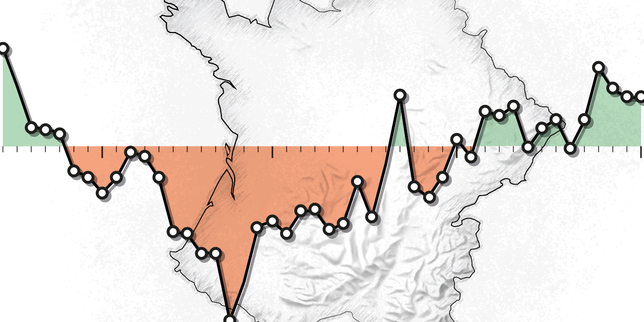

Le regard s’est lui aussi modifié, qui ne s’ancre plus uniquement dans l’œuvre, mais ne cesse de plonger vers l’écran du Smartphone, pour vérifier la qualité du cliché pris ou consulter la fiche Wikipédia du peintre, puis se redresser vers la verticalité de l’œuvre. Or, chaque trajet optique enrichit mon expérience, renouvelée chaque fois par le prisme d’un savoir nouveau. C’est un kaléidoscope de l’œuvre, nourri de versions progressivement augmentées, que dessine la pratique de la « photophonie » (photographie à l’aide de nos Smartphones).

Une telle mobilité du regard semble d’ailleurs se substituer peu à peu au mouvement avant/arrière, « nouvelle distance », en laquelle le philosophe Gaëtan Picon lisant Zola décelait le propre de l’appréhension de l’art moderne.

La petite fille à la robe bleue

Photographier sa fille en robe bleue devant une telle platitude lisse réintroduira un rien de figuratif, un peu de figuration au pays de l’abstraction, de familier au royaume de la radicale altérité : comme une possibilité de s’approprier, impurement peut-être, ce qui sans cela se déroberait.

La continuité chromatique qui s’instaure, de l’œuvre à la fillette, est la métaphore en acte du transfert partiel de notoriété de l’œuvre vers le sujet qui prend la pose à proximité de ladite œuvre, pour un portrait, un « selfiegraphe ». L’Enfant bleu n’est plus représenté dans le cadre de la toile, comme dans le tableau de Thomas Gainsborough, mais s’en est détaché et se poste devant elle, parachevant un processus amorcé par Klein lui-même.

Ce portrait inscrit bel et bien du temps, vibrant, car vécu sur un cliché qui, sans la présence de l’enfant, ne serait qu’une plate carte postale plongée, quasi anhistorique, dans le présent éternel où entend évoluer l’œuvre. L’inscription d’un visage, porteur à la surface de son épiderme, du passage du temps et inscrit lui-même dans une sociabilité, réintroduit une dimension temporelle aussi fiable que n’importe quelles métadonnées.

Alors que le téléphone fixe, cantonné à la communication orale, reconnaissait volontiers à chacun un statut de sujet, parlant, et me liait, pour paraphraser Ricœur, à « quelqu’un qui comme moi, dit “je” », le Smartphone employé comme appareil photographique lie deux sujets qui peuvent s’entre-reconnaître en synchronie dans un « nous », familial en l’occurrence.

Mais que devient alors le statut de l’œuvre, réduite à un fond coloré assimilant la scène à un vulgaire photocall ?

L’œuvre, simple arrière-plan pour photo ?

La photophonie semble empêcher la rencontre véritable, au profit d’un rapport superficiel, « digestif » avec l’art. Le musée d’art, le temps d’un tel cliché, croise en effet la route, de ces « musées du selfie » récemment apparus, à Manille d’abord, puis à Stockholm, musées « instagrammables » qui proposent aux visiteurs des pièces dénuées d’œuvres, mais tapissées de couleurs psychédéliques ou de smileys, comme autant de fonds tout-prêts pour les meilleurs selfies qui deviendront viraux sur les réseaux.

Mais peut-on pour autant réduire ce geste, devenu pratique massive, à la quête d’un fond d’écran ou d’une photo de profil ? L’hypothèse retenue ici veut plutôt voir dans la photophonie en contexte muséal une expérience sensible et esthétique par et dans laquelle subjectivités et sociabilités se cherchent et se construisent.

Apprivoiser des œuvres impressionnantes

Si l’œuvre impressionne, elle qui a traversé les années en incarnant un patrimoine culturel que l’on veut croire intemporel, elle n’en inquiète pas moins d’être chargée précisément d’un tel capital symbolique. La contempler, surtout pour la première fois, méduse : la médiation par l’écran du Smartphone hérite donc d’un geste lointain de ce héros grec qui avait songé à polir son bouclier afin de renvoyer son propre regard pétrifiant à la gorgone.

Le geste de photographier l’œuvre contribue de même à en domestiquer la puissance expressive, peut-être sans cela parfois inassimilable par le spectateur. La médiation par le portable permet une distance paradoxalement créatrice d’une inédite proximité. C’est ainsi l’évidence même du tableau, son aura, qui me deviennent supportables. Les manipulations ultérieures du cliché obtenu – par recadrage ou adjonction d’un filtre, par exemple – et leur partage avec une communauté on line, qu’autorise le caractère versatile et fluide de l’image numérique, conforteront d’ailleurs la photophonie comme pratique majeure d’appropriation culturelle. Le geste photophonique ressortit à une dynamique d’encapacitation du visiteur-spectateur.

Quand « le sujet téléphonique », dans l’usage vocal originel, selon l’essayiste Frédérique Toudoire-Surlapierre « est d’abord un sujet consentant (obéissant) » puisque « répondre c’est accepter de se placer là où l’autre voulait que je sois pour lui », la pratique du portrait ou du selfie traduit à l’inverse une évolution assez radicale des rôles. Le sujet photophonique s’institue en effet lui-même, par l’égoportrait ou le choix d’un contexte, en l’occurrence d’une œuvre comme arrière-plan.

« Choix et contrôle » déterminent en grande partie la qualité de l’expérience muséale. Le Smartphone, à chaque capture photophonique, offre précisément aux visiteurs la possibilité d’exercer ces deux actes de maîtrise de leur environnement, tout en stockant sur leur carte-mémoire une constellation de biographèmes, comme autant d’éclats autobiographiques constitutifs d’une identité plurielle, instable et problématique. La seule que nous puissions dire nôtre, assurément.![]()

Gilles Bonnet a reçu des financements de l'ANR.

![[RÉACTION] « Les catholiques ne doivent plus baisser la tête »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/raffray-616x346.jpg?#)

![[EDITO] Sécu : 14,5 millions de remboursés fantômes ! On fait quelque chose ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2024/10/securite-sociale-616x411.jpeg?#)

![[PREVIEW] GRAVELORD : un rétro-FPS nerveux et rapide pour nos amis les boomers](https://s3.nofrag.com/2025/02/GRAVELORD.jpeg)