Les arbres en ville : pourquoi il n’y a pas que le nombre qui compte

Combien faut-il d’arbres dans la ville idéale ? À quels endroits les planter ? Quelles espèces choisir ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les arbres en ville sans oser le demander.

Combien d’arbres faudrait-il idéalement dans nos villes pour nous permettre de vivre dans des environnements frais, sains et agréables ?

En tâchant de répondre à cette question, les chercheurs en écologie, Alain Paquette, Serge Muller et Bastien Castagneyrol rappellent au passage que beaucoup d’autres paramètres doivent être pris en compte pour verdir la ville au bénéfice de tous.

Cette analyse est tirée de la conclusion de l’ouvrage qu’ils ont coordonné De l’arbre en ville à la forêt urbaine aux éditions Quae pour la France, et aux Presses de l’Université du Québec pour la distribution québécoise.

De nombreuses études montrent un lien direct entre l’importance des arbres dans l’environnement urbain (habituellement rapporté par l’indice de canopée) et les effets sur la santé humaine, physique et mentale.

Mais combien faut-il d’arbres ? Il n’y a pas de chiffre magique, bien que plusieurs aient été proposés. Pendant vingt ans, le chiffre de 40 % a circulé. Quarante pour cent, ce serait l’indice de canopée souhaitable, c’est-à-dire la proportion de l’espace urbain, qui serait occupée par les arbres si l’on regardait une ville d’en haut. Ce chiffre a été établi dans un article d’American Forests publié en 1997 après avoir analysé le couvert végétal de dizaines de villes aux États-Unis.

Mais en janvier 2017, ce même organisme se rétractait, arguant que beaucoup d’autres facteurs étaient à considérer (densité de population, du bâti, climat, autre couvert végétal), et que la recherche des dernières années ne cautionnait plus cette valeur. Très récemment, d’autres auteurs ont établi que si la canopée d’une ville atteignait les 30 %, la température moyenne pourrait baisser d’environ un demi-degré et réduire d’un tiers les décès prématurés liés aux canicules. Trente pour cent, c’est moins que 40 %, mais c’est le double de la moyenne actuelle de l’indice de canopée des principales grandes villes à l’échelle mondiale.

Des programmes souvent sans objectif clair

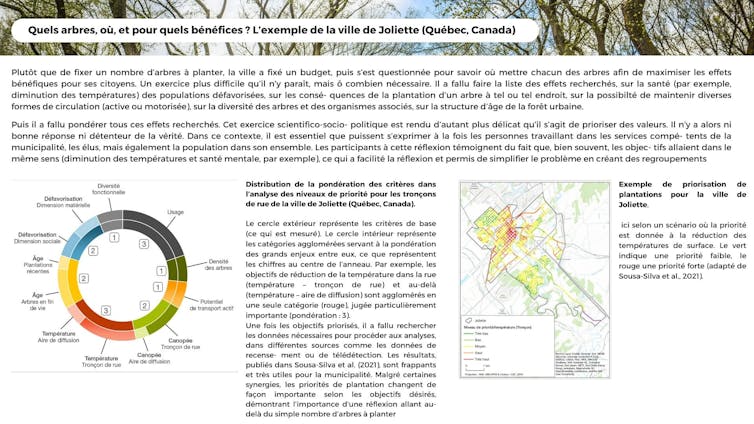

Quel est l’indice de canopée souhaitable ? Trente pour cent ? Quarante pour cent ? Il n’y a pas de consensus, mais il est clairement apparu au travers des chapitres de l’ouvrage que la question n’est pas seulement de déterminer le nombre d’arbres dont nous avons besoin pour rendre nos villes durablement vivables. L’enjeu est aussi d’identifier les espèces d’arbres dont nous avons besoin, à quels endroits, et la façon dont nous pouvons les accompagner dans leur croissance et leurs interactions avec leur environnement biotique et abiotique pour tirer le maximum des services, nombreux, qu’ils peuvent fournir aux populations citadines.

Il apparaît dès l’introduction de l’ouvrage que les programmes de verdissement des villes affichent dans leur grande majorité des objectifs en matière de nombre d’arbres à planter (ou, déjà mieux, de pourcentage de canopée), avec une promesse de bénéfices sur la santé et le bien-être. Paradoxalement, très peu de programmes de plantation mettent l’accent sur les services, comme réduire de 5 °C les températures extrêmes (Buenos Aires, Argentine). Ce choix est inquiétant car, sans cible claire, malgré les meilleures volontés et les ressources investies, le risque est grand de ne pas obtenir les effets escomptés ou, pire, de favoriser l’émergence de problèmes sanitaires, pour les arbres eux-mêmes et les espèces associées, l’espèce humaine comprise. Et parce que par ailleurs les programmes de plantation d’arbres urbains sont menés à grand renfort de communication sur les bienfaits attendus, il faut également s’inquiéter du risque insidieux de favoriser une forme de défiance des populations citadines vis-à-vis de la science si les promesses ne sont pas satisfaites et d’une défiance encore accrue de la part des populations habitant en dehors de ces cœurs métropolitains surinvestis par ces promesses.

Planter aux bons endroits

Un point commun qui revient dans plusieurs chapitres de l’ouvrage est la nécessité d’intervenir aux bons endroits. C’est bien sûr d’abord un problème d’écologie : les performances d’un individu (sa croissance, sa survie, sa reproduction) sont en premier lieu déterminées par la qualité et la quantité des ressources (l’eau, l’azote, la lumière, etc.). Le manque autant que l’excès sont délétères. Les gammes optimales de disponibilité en ressources varient d’une espèce à l’autre. Les chênes à feuilles sempervirentes sont par exemple plus résistants au manque d’eau que les chênes aux feuilles caduques. Il convient donc d’adapter les essences aux conditions locales de leur environnement. Or, en ville, ces conditions peuvent changer de manière abrupte sur quelques dizaines de mètres seulement. Mais ce qui fait « le bon endroit » pour un arbre urbain n’est pas qu’une question d’écologie. « Le bon endroit », c’est aussi là où l’arbre est et sera le plus utile pour les populations citadines.

Aujourd’hui, de nombreux arbres urbains ne sont pas aux bons endroits. D’abord, parce que la majorité d’entre eux vivent dans des conditions environnementales qui frôlent, voire dépassent les seuils au-delà desquels leur survie est compromise. Ensuite, parce que les populations citadines les plus vulnérables sur le plan économique sont celles qui, en ville, sont les plus exposées aux chaleurs extrêmes et aux pollutions ; ce sont également celles qui sont les moins bien pourvues en végétation.

[•••]

Viser plus de diversité

L’une des plus grandes menaces pour la forêt urbaine est son manque de diversité en matière d’essences, mais aussi de distribution dans l’espace, maintes fois documenté. En effet, dans la plupart des villes du monde, à peu d’exceptions près, les inventaires font état d’un grand nombre d’espèces au total, mais aussi d’un fort déséquilibre d’abondance entre essences, un petit nombre d’entre elles regroupant la majorité des effectifs. Ainsi, à Montréal, l’érable plane représente à lui seul plus de 17 % des arbres de la ville, et le genre Acer plus de 30 % des effectifs. Tout aussi alarmant, [l’écologue forestier Charles] Nock et ses collaborateurs ont montré en 2013 que les principales espèces utilisées dans les villes du nord-est de l’Amérique du Nord étaient les mêmes d’une ville à l’autre, et n’avaient aucun lien avec les forêts naturelles environnantes.

Ces dernières années ont bien montré l’impact que peut avoir une surabondance de certaines espèces ou groupes, comme les frênes en Amérique du Nord, victimes d’un insecte, l’agrile du frêne, qui en absence de traitement tue pratiquement tous les arbres en quelques années. Or les frênes sont parmi les espèces les plus fréquentes dans la canopée des villes d’Amérique du Nord (plus de 20 % à Montréal, par exemple). Qu’un insecte ravageur s’installe durablement, et c’est la majorité de la forêt urbaine qui est menacée, avec des conséquences rapidement mesurables sur la santé humaine.

Ainsi, la diversification des plantations est le meilleur outil que nous ayons pour réduire le risque lié aux changements climatiques, aux insectes et aux maladies exotiques. De la même manière que l’agricultrice avisée ne placera pas tous ses œufs dans un seul panier, ou que la banquière performante diversifiera son portefeuille d’actions, la diversification de la forêt urbaine diminue son exposition au risque par « effet de portefeuille », cette idée portant en effet le même nom en économie et en écologie. Seulement, il faut diversifier de façon efficace. Prenons encore l’image des portefeuilles financiers. Il est risqué de n’investir que dans des compagnies appartenant à un même secteur d’activité (pétrolier, par exemple) ; il faut plutôt miser sur des secteurs différents (technologies, énergies renouvelables, services). C’est pareil pour les arbres. La règle au doigt mouillé, dite « règle de Santamour » (pas plus de 10 % d’une espèce, 20 % d’un genre et 30 % d’une famille), est certainement utile, mais imparfaite, puisqu’elle ne tient pas compte des ressemblances fonctionnelles entre espèces non apparentées, et inversement. Un nouvel outil a ainsi été proposé s’appuyant sur les groupes fonctionnels, c’est-à-dire des groupes d’espèces qui se ressemblent (comme des compagnies appartenant au même domaine) ; il suffit de choisir des espèces appartenant à des groupes différents pour s’assurer d’une diversification et d’une réduction du risque efficace.

La diversification vise donc non pas à augmenter les effectifs aujourd’hui, mais à s’assurer que la canopée dont nous aurons encore davantage besoin prochainement sera encore là pour garantir un niveau de services adéquat. Il est intéressant de noter que la diversification est aussi un moyen tout indiqué pour atténuer les desservices associés à la forêt urbaine, comme l’effet des pollens sur les allergies.

Cibler des espèces d’arbres plus adaptées

Le changement climatique menace de nombreuses espèces d’arbres qui sont actuellement abondamment présentes dans nos villes. Ainsi l’écologue Esperon-Rodriguez et son équipe ont montré en 2022 dans une étude concernant 3 129 espèces d’arbres et d’arbustes présentes dans 164 villes de 78 pays différents que les deux tiers de ces espèces pourraient être en situation de risque à l’échéance 2050.

C’est pourquoi de nombreuses villes ont déjà commencé à anticiper ces changements et modifié leurs palettes végétales en y introduisant ou en renforçant la part des espèces résistantes à la sécheresse. Des outils ont été créés pour les aider dans le choix des essences les mieux adaptées aux différentes situations.

Cependant, les objectifs de diversification et d’adaptation impliquent qu’il faut élargir l’offre et lancer rapidement, si ce n’est déjà fait, des essais avec des espèces de différentes provenances. Cela pose nécessairement la difficile question de l’indigénat, mais aussi de l’urgence de développer et de tester de nouveaux cultivars adaptés à la réalité urbaine. À partir d’espèces locales bien sûr, lorsque c’est possible, mais l’utilisation d’essences exotiques apparaît incontournable pour augmenter la diversité et la résilience.

L’esthétisme sera toujours un élément important, ne serait-ce que pour l’acceptabilité publique des opérations d’intensification de la canopée. Mais il faut désormais, et de façon urgente, intégrer d’autres critères liés à la tolérance aux stress anticipés. Il serait aussi intéressant de cesser le développement et l’utilisation de cultivars dits « stériles » car ne produisant pas de fruits (graines), que d’aucuns trouvent indésirables, mais qui ne sont la plupart du temps que mâles, et produisant des pollens. Ce phénomène porte même un nom : le sexisme botanique. Bien que cette idée ait été largement reprise, aucune étude probante n’a documenté un effet réel sur les symptômes allergiques, et il serait intéressant de remettre au goût du jour les cultivars femelles, ou au moins réellement stériles.

Des forets urbaines encore peu documentées

Sans connaissances, impossible de poser des gestes concrets et sûrs pour augmenter la résistance et la résilience de la forêt urbaine de manière à assurer le bénéfice des précieux services écosystémiques qu’elle rend. Après des décennies de travaux en foresterie et en écologie forestière en forêts naturelles et aménagées, que peu de gens côtoient au quotidien, nous en avons développé une connaissance loin d’être complète mais suffisante pour faire des prédictions et des prescriptions avec une relative précision. Mais après tout au plus vingt ans de recherches encore parcellaires sur la forêt urbaine, nous allons de surprise en surprise et devons admettre que nous n’y connaissons pas grand-chose, et que la forêt urbaine est autrement plus complexe qu’imaginée au départ, comme le démontrent les chapitres de l’ouvrage.

Au chapitre 1 par exemple, l’on montrait à quel point les conditions de croissance des arbres urbains sont souvent très différentes de celles de la forêt naturelle dans laquelle ils ont évolué. Les facteurs de stress et les maladies y sont aussi différents. On le sait désormais, l’arbre n’est pas seul, et supporte tout un microbiome complexe, partagé en partie avec les humains avec qui il cohabite dans la ville, et un nombre important d’autres organismes, petits et grands (insectes, oiseaux). La forêt urbaine est par définition indissociable des villes, et de leur développement historique et politique. Mais toute cette connaissance est très récente, et l’on commence à peine à connaître ces arbres avec lesquels nous partageons notre milieu de vie intime.

La connaissance de la forêt urbaine, aussi trivial que cela puisse paraître, commence par son inventaire. Et cela peut même révéler de bonnes nouvelles ! La vaste majorité des inventaires de forêts urbaines disponibles se limitent aux arbres dans l’emprise publique, et sous la juridiction de la municipalité. En pratique, ces arbres représentent souvent moins de 50 % du total. Un écologue qui aurait réussi l’exploit d’échantillonner, de façon aléatoire, 50 % d’un habitat serait certainement en droit de prétendre à une excellente représentation. Mais justement, un échantillonnage centré uniquement sur l’emprise publique n’est pas aléatoire, et pourrait être fortement biaisé si les autres « propriétaires » d’arbres dans la ville prennent des décisions différentes, ce qui est hautement probable. Cela représente un frein au développement de plans d’intervention, par exemple pour augmenter la résilience de la forêt urbaine.

Les rares études ayant intégré les arbres privés (sur les terrains industriels, commerciaux, institutionnels et évidemment résidentiels) montrent que cette composante souffre elle aussi d’un manque de diversité causé par la surabondance de certaines espèces. Mais ces espèces ne sont pas les mêmes ! Ce qui a pour effet d’augmenter la diversité réelle de la ville, et c’est une excellente nouvelle.

Au travers de cet ouvrage, nous avons cherché à ce que les arbres ne cachent pas plus la forêt urbaine que la forêt urbaine ne camoufle la complexité des interactions entre le vivant, humain et non humain, et son environnement minéral largement anthropisé. Ce sont les interactions entre la ville, les arbres, et nos choix d’aménagements qui façonnent la forêt urbaine, sa dynamique dans l’espace et dans le temps, et les bénéfices que nous en retirons. On retiendra donc que la ville fait la forêt urbaine, autant que la forêt urbaine fait la ville.

Kaisa Rissanen (Centre d’étude de la forêt, Université du Québec à Montréal), Marine Fernandez (Centre d’étude de la forêt, Université du Québec à Montréal), Jean-Louis Yengué (unité de recherche Ruralités, Université de Poitiers), Marc Saudreau (Université Clermont-Auvergne, INRAE, PIAF), Raïa-Silvia Massad (Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, UMR EcoSys), Rita Sousa-Silva (Institute of Environmental Sciences, Department of Environmental Biology, University of Leiden), Sivajanani Sivarajah (Département des sciences du bois et de la forêt, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval) et Baptiste Hautdidier ont participé à la rédaction de l’ouvrage De l’arbre en ville à la forêt urbaine.![]()

Alain Paquette a reçu des financements du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Serge Muller est membre associé de l’Autorité environnementale de l'IGEDD (Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable) en France et membre du Groupe sur l’urbanisme écologique (GrUE)

Bastien Castagneyrol ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[RÉACTION] « A Nice, la statue de Jeanne d’Arc restera ! »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/entretien-ecrit-vardon-720-616x347.jpg?#)