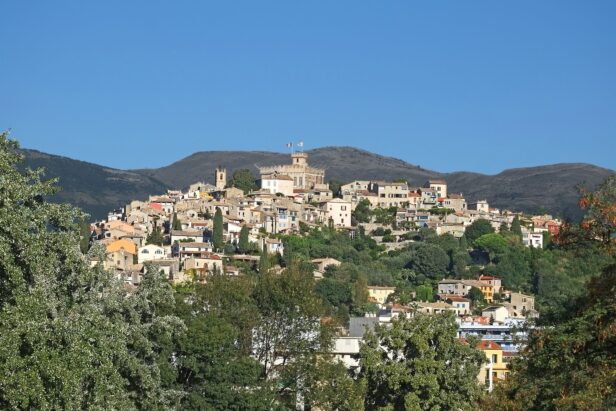

Journal de bord de Mayotte : deux mois après Chido, la détresse des migrants comoriens stigmatisés par la classe politique

À Kawéni, le plus grand bidonville de France a été reconstruit, deux mois après le cyclone Chido. Les migrants comoriens ont tout perdu tous leurs biens. La classe politique française les montre du doigt.

Deux mois après le passage du cyclone Chido, Fahad Idaroussi Tsimanda, géographe spécialiste des quartiers « informels » de Mayotte est retourné à Kawéni, dans le plus grand bidonville de France, en partie reconstruit. Il raconte la détresse d’habitants qui ont tout perdu et que la classe politique française pointe du doigt.

Son journal de bord nous livre, heure par heure, un récit de la catastrophe. Troisième partie.

Presque deux mois après le passage du cyclone Chido, je me rends au nord du bidonville de Kawéni (Bandrajou). À l’entrée de ce bidonville, non loin du lycée des Lumières, plusieurs amas de déchets et d’encombrants (tôles, bois, ordures ménagères, etc.) jonchent encore le sol. J’entends encore le bruit des tôles cognées avec un marteau. Pour certains, c’est une partie de la toiture qui n’a pas encore été terminée. D’autres cherchent encore désespérément des tôles pour avoir un toit et se mettre à l’abri avec leur famille.

À lire aussi : Journal de bord de Mayotte : la vie dans le plus grand bidonville de France, au lendemain du cyclone

Je demande à certaines personnes pourquoi elles n’ont pas encore fini de reconstruire. On me répond :

« On manque de tôles. Celles que nous avons pu récupérer ne suffisent pas pour la reconstruction. Celles qui sont encore là ne sont plus réutilisables, car elles ont été froissées par le vent. »

Certains habitants dénoncent les vols, ou les vendeurs de tôles qui profitent de cette crise pour augmenter leurs prix.

« Avant, les tôles de deux mètres se vendaient à 11 ou 12 euros, mais maintenant, elles sont passées à 23 euros. »

Toutefois, la quasi-totalité des habitations précaires, informelles et illégales, a été reconstruite à l’identique, sans aucune intervention des autorités locales. Le gouvernement français avait pourtant exprimé sa volonté d’interdire et d’empêcher la reconstruction des bidonvilles de Mayotte. Comme l’a dit le premier ministre François Bayrou :

« L’État et les pouvoirs publics locaux s’accordent pour interdire et empêcher la reconstruction des bidonvilles. »

« Nous n’avons plus rien du tout »

Avant la catastrophe, la vie était déjà difficile : les familles dormaient sur de vieux matelas usés, posés à même le sol ou sur un lit, dans des habitations faites de tôles et de chevrons, avec une promiscuité extrême et un accès limité à l’eau et à l’électricité. Depuis le cyclone, la situation a empiré. Beaucoup n’ont plus de matelas pour dormir. Les plus chanceux se serrent sur des nattes en paille ou des contreplaqués. D’autres s’allongent directement sur la terre battue, tentant de trouver le sommeil malgré l’inconfort.

Pour accéder à l’eau, les familles parcourent, comme avant le passage du cyclone, les venelles sinueuses et accidentées sur des centaines de mètres pour se ravitailler aux bornes fontaines monétiques, aménagées à la limite du village formel et des bidonvilles.

Certaines familles utilisaient des panneaux solaires (probablement volés dans les rues de Mamoudzou) pour éclairer leur maison ou alimenter leur frigo, mais le cyclone les a emportés ou détruits. Nombre d’habitants des bidonvilles utilisent désormais leurs téléphones ou des bougies pour s’éclairer et se déplacer.

Dans ces quartiers précaires, les familles ont perdu le peu de biens qu’elles possédaient. Certains avaient toutes leurs économies cachées à la maison, sous un matelas ou dans une armoire. Le vent a tout emporté. Une dame témoigne :

« Je vais devoir tout recommencer à zéro. Que c’est dur ! Déjà que nous n’avions pas grand-chose, maintenant nous n’avons plus rien, mais rien du tout ».

Certaines familles pratiquaient la culture de tomates, de concombres sur des terrains publics – sans autorisation – ou sur des terrains privés, avec l’accord du propriétaire. Chido a tout ravagé et sur les étals, on trouve surtout des noix de coco à vendre.

Si les cultivateurs sont les plus touchés, les vendeuses de gâteaux (beignets appelés localement goulagoula), de jus, de sandwichs aux abords des collèges et lycées, ainsi que les travailleurs embauchés dans les champs ou les élevages des Mahorais, ont retrouvé un semblant d’activité.

Distribution d’aides sous tension

Les distributions d’aides (eau, sacs de riz, farine, boîtes de sardines, boîtes de tomates, etc.), censées soulager la détresse des habitants, sont sources de tensions. Les services des mairies ont mis en place des points de ravitaillement en centre-ville – sur un terrain de football, devant une MJC, sur une grande place publique. Mais pour les Comoriens en situation irrégulière, s’y rendre est un risque. Certains redoutent les contrôles de police et l’expulsion. Par peur, certains renoncent à l’aide alimentaire et demandent à des voisins ou à des proches en situation régulière de récupérer de la nourriture à leur place.

Les familles savent que ces aides ne vont pas durer (elles ont déjà pris fin dans la commune de Koungou), je lis le désespoir sur les visages. D’autres sourient en racontant que des muzungu (terme désignant les métropolitains en Chimaoré) sont venus dans leur quartier avec une grosse marmite et ont cuisiné avec eux.

Chido a causé des pertes humaines (une trentaine de morts selon le bilan officiel), des dégâts matériels, mais aussi bouleversé l’éducation des enfants à l’échelle de l’île, surtout dans les bidonvilles. Nombre des gamins vivant dans les quartiers informels ont perdu leur matériel scolaire. Mais après une rentrée retardée de deux semaines, certains lycées et collèges accueillent des élèves pour une reprise progressive. Au lycée des Lumières, où j’enseigne la géographie, nous fournissons du matériel scolaire et des tricots.

Pourquoi nous pointer du doigt ?

Alors que la classe politique met en avant la « submersion migratoire » des Comoriens vivant à Mayotte et appelle à durcir le droit du sol, la peur grandit à Kawéni. Certains préfèrent se terrer chez eux, limitant leurs déplacements pour ne pas croiser les forces de l’ordre. « On est comme des fantômes, on vit cachés », me dit Mariama, mère de trois enfants.

À lire aussi : Restreindre le droit du sol à Mayotte : une proposition inefficace

Des élèves du lycée des Lumières à Kawéni s’inquiètent :

« Si l’accès à la nationalité ou aux titres de séjour est durci, comment pourrons-nous poursuivre nos études ? Jusqu’au bac, ces documents ne sont pas exigés, mais après, ils le sont. Notre avenir est foutu. »

Un papa s’interroge :

« Pourquoi nous montrer du doigt ? Beaucoup n’ont même pas de matelas pour dormir, et en plus on nous désigne comme coupables. »

Un autre ajoute :

« Après l’opération Wuambushu en 2023, qui a conduit à la destruction de centaines de cases, est-ce que la situation s’est améliorée ? Non. La délinquance et les agressions sont toujours là. On a délogé des familles, qui s’installent un peu plus loin, mais rien n’est résolu. Les autorités ont juste déplacé les problèmes. »

Fahad Idaroussi Tsimanda ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[RÉACTION] « A Nice, la statue de Jeanne d’Arc restera ! »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/entretien-ecrit-vardon-720-616x347.jpg?#)