Каспийское море перешло критическую отметку обмеления, причина резкого понижения уровня воды

Уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года и в 2022 году достиг критической отметки. Власти Казахстана считают, что обмеление крупнейшего в мире замкнутого (изолирован от Мирового океана) водоема связано с изменением климата: повышением температуры воздуха, отсутствием осадков и снижением стока впадающих рек. На снимке: Каспийское море со стороны города Актау (июнь 2023 год). Фото: Талгат Умаров Открылись целые островаРезкое обмеление Каспийского моря жители города Актау стали замечать в 2016 году.«До этого времени все понимали, что море отходит, но такого, как сейчас, не было. Сейчас видно, что в каких-то местах вода отошла сразу на несколько метров», — рассказал общественный деятель из города Актау Азамат Сарсенбаев.По наблюдениям Сарсенбаева, из-за спада воды открылись целые острова. От города море отодвинулось на десятки метров, а с северной стороны ушло на километры. «Снижение уровня моря более чем на метр способствовало изменению положения береговой линии Каспийского моря, особенно в казахстанском секторе. Это объясняется тем, что данный район моря имеет малые уклоны дна и прилегающей к нему суши, и даже небольшие изменения уровня моря приводят к значительным затоплениям или осушениям побережья. За этот период площадь водной поверхности моря уменьшилась более чем на 22 тыс. кв. км, причем половина приходится на казахстанскую часть Северного Каспия», — объяснили в Минэкологии Казахстана. Азамат Сарсенбаев. Обмеление Каспия Азамат Сарсенбаев связывает с ухудшением состояния двух основных рек, питающих водоем, — Жайык (Урал – Прим. авт.) и Волга. «Я думаю, что главная причина в этом, потому что эти реки дико эксплуатируются. С момента развала Советского Союза на этих реках построили большое количество дамб, воду используют для сельскохозяйственных нужд, по берегам расположены города, которые также обеспечиваются водой из Жайыка и Волги», — комментирует Сарсенбаев.Эколог и директор неправительственного учреждения «ЭкоМангистау» Кирилл Осин также одной из причин плачевного положения Каспия считает обмеление рек.«На это (обмеление рек) влияет изменение климата. Реки недополучают воды естественным образом и в добавок есть фактор нерационального использования воды, заиливание русел рек», — сказал Кирилл Осин.В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан солидарны с мнением общественников по поводу ухудшения состояния питающих Каспий рек. По их информации, более 90% воды в Каспийское море поступает по реке Волга, которая протекает по территории Российской Федерации. На реку Жайык приходится не более 2%, но тем не менее Жайык играет важную роль в репродуктивности рыбных ресурсов Каспийского моря. В связи с маловодным периодом, сток реки Жайык сократился на 50-60%, поэтому были деградированы площади нерестилищ и ухудшено экологическое состояние реки.Чтобы исправить положение, Казахстан и Россия подписали «Единую дорожную карту активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах рек (Жайык, Ертис и другие)». Как заверили в Минэкологии РК, сейчас проводится сбор и анализ данных, срок завершения работ – до конца 2023 года.Осадков — мало, испарение – интенсивноеВ прошлом столетии ученые фиксировали, как уровень Каспия десятками лет то понижался, то снова повышался. Первые случаи обмеления наблюдались с 1930 по 1941 годы. За этот период уровень моря снизился с отметки -26,07 м БС (по балтийской системе – прим. авт.) до -27,85 метров БС и было связано с крупномасштабными климатическими изменениями. В последующие годы обмеление происходило более медленно, а в 1960-х произошла некоторая стабилизация на отметке -28,4. В первой половине 1970-х уровень понизился до экстремальной низкой за последние 150 лет отметки — до -29 в 1977 году. Этот период привел к переформированию берегов и опустыниванию прибрежных территорий. Вековые изменения уровня Каспийского моря. Источник: книга «Каспийское море: гидрология и гидрохимия» под редакцией С.С. Байдина Начиная с 1978 года уровень Каспия стал резко повышаться и к 1995 году повысился на 2,5 метра и достиг отметки -26,62 метров БС. Средняя интенсивность подъема уровня за этот период составила около 14 см в год, а в отдельные годы – до 36 см. В 1995 году повышение уровня моря замедлилось, а начиная с 2006 года – имеет тенденцию к снижению. В 2022 году его отметка составила -28,7 метров БС.Кирилл Осин акцентирует внимание на том, что сегодня основной причиной обмеления Каспия является процесс изменения климата, который влияет на повышенную испаряемость водоема и невозвращение воды естественным путем через осадки.Специалисты Минэкологии Казахстана также отмечают, что колебания уровня Каспийского моря носят комплексный характер и в первую очередь на водоем влияет климатический фактор: изменение климата, повышения среднегодовой температуры воздуха, усиление процесса испарения и снижение стока впадающих рек, что влияет на водный баланс Каспия.«С 2006 по 2022 год на акватории Каспийского моря выпадало минимальное количество осадков, а проц

Уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года и в 2022 году достиг критической отметки. Власти Казахстана считают, что обмеление крупнейшего в мире замкнутого (изолирован от Мирового океана) водоема связано с изменением климата: повышением температуры воздуха, отсутствием осадков и снижением стока впадающих рек.

На снимке: Каспийское море со стороны города Актау (июнь 2023 год). Фото: Талгат Умаров

Открылись целые острова

Резкое обмеление Каспийского моря жители города Актау стали замечать в 2016 году.

«До этого времени все понимали, что море отходит, но такого, как сейчас, не было. Сейчас видно, что в каких-то местах вода отошла сразу на несколько метров», — рассказал общественный деятель из города Актау Азамат Сарсенбаев.

По наблюдениям Сарсенбаева, из-за спада воды открылись целые острова. От города море отодвинулось на десятки метров, а с северной стороны ушло на километры.

«Снижение уровня моря более чем на метр способствовало изменению положения береговой линии Каспийского моря, особенно в казахстанском секторе. Это объясняется тем, что данный район моря имеет малые уклоны дна и прилегающей к нему суши, и даже небольшие изменения уровня моря приводят к значительным затоплениям или осушениям побережья. За этот период площадь водной поверхности моря уменьшилась более чем на 22 тыс. кв. км, причем половина приходится на казахстанскую часть Северного Каспия», — объяснили в Минэкологии Казахстана.

Обмеление Каспия Азамат Сарсенбаев связывает с ухудшением состояния двух основных рек, питающих водоем, — Жайык (Урал – Прим. авт.) и Волга.

«Я думаю, что главная причина в этом, потому что эти реки дико эксплуатируются. С момента развала Советского Союза на этих реках построили большое количество дамб, воду используют для сельскохозяйственных нужд, по берегам расположены города, которые также обеспечиваются водой из Жайыка и Волги», — комментирует Сарсенбаев.

Эколог и директор неправительственного учреждения «ЭкоМангистау» Кирилл Осин также одной из причин плачевного положения Каспия считает обмеление рек.

«На это (обмеление рек) влияет изменение климата. Реки недополучают воды естественным образом и в добавок есть фактор нерационального использования воды, заиливание русел рек», — сказал Кирилл Осин.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан солидарны с мнением общественников по поводу ухудшения состояния питающих Каспий рек. По их информации, более 90% воды в Каспийское море поступает по реке Волга, которая протекает по территории Российской Федерации. На реку Жайык приходится не более 2%, но тем не менее Жайык играет важную роль в репродуктивности рыбных ресурсов Каспийского моря. В связи с маловодным периодом, сток реки Жайык сократился на 50-60%, поэтому были деградированы площади нерестилищ и ухудшено экологическое состояние реки.

Чтобы исправить положение, Казахстан и Россия подписали «Единую дорожную карту активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах рек (Жайык, Ертис и другие)». Как заверили в Минэкологии РК, сейчас проводится сбор и анализ данных, срок завершения работ – до конца 2023 года.

Осадков — мало, испарение – интенсивное

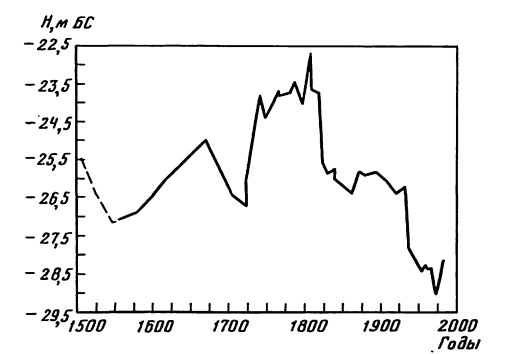

В прошлом столетии ученые фиксировали, как уровень Каспия десятками лет то понижался, то снова повышался. Первые случаи обмеления наблюдались с 1930 по 1941 годы. За этот период уровень моря снизился с отметки -26,07 м БС (по балтийской системе – прим. авт.) до -27,85 метров БС и было связано с крупномасштабными климатическими изменениями. В последующие годы обмеление происходило более медленно, а в 1960-х произошла некоторая стабилизация на отметке -28,4. В первой половине 1970-х уровень понизился до экстремальной низкой за последние 150 лет отметки — до -29 в 1977 году. Этот период привел к переформированию берегов и опустыниванию прибрежных территорий.

Вековые изменения уровня Каспийского моря. Источник: книга «Каспийское море: гидрология и гидрохимия» под редакцией С.С. Байдина

Начиная с 1978 года уровень Каспия стал резко повышаться и к 1995 году повысился на 2,5 метра и достиг отметки -26,62 метров БС. Средняя интенсивность подъема уровня за этот период составила около 14 см в год, а в отдельные годы – до 36 см. В 1995 году повышение уровня моря замедлилось, а начиная с 2006 года – имеет тенденцию к снижению. В 2022 году его отметка составила -28,7 метров БС.

Кирилл Осин акцентирует внимание на том, что сегодня основной причиной обмеления Каспия является процесс изменения климата, который влияет на повышенную испаряемость водоема и невозвращение воды естественным путем через осадки.

Специалисты Минэкологии Казахстана также отмечают, что колебания уровня Каспийского моря носят комплексный характер и в первую очередь на водоем влияет климатический фактор: изменение климата, повышения среднегодовой температуры воздуха, усиление процесса испарения и снижение стока впадающих рек, что влияет на водный баланс Каспия.

«С 2006 по 2022 год на акватории Каспийского моря выпадало минимальное количество осадков, а процессы испарения были интенсивными, а также, поскольку в бассейне реки Волги было несколько маловодных лет, средний поток воды также был небольшим. В 2021 году фоновый уровень моря составил -28,43 метров БС, а в 2022 году уровень опустился на 27 см и дошел до отметки -28,7 м БС. Таким образом в 2022 году скорость падения уровня моря увеличилась по сравнению с 2021 годом, когда он понизился в среднем за год на 20 см. Основной причиной этого стал пониженный сток реки Волги в 2022 году — 212 куб. км, который был существенно ниже нормы, которая составляет 238 куб. км и сравним с объемом стока в 2021 году (208 куб. км)», — сообщили в Министерстве экологии Казахстана.

Берег Каспия. Фото: Талгат Умаров

В ведомстве отметили, что в настоящее время уровень моря достиг отметки -28,7 метров БС, что находится ниже критической отметки уровня на 20 см.

«Снижение уровня моря до отметки -28,5 м, судя по истории Каспийского моря, является критической как для его экосистемы, так и для морского хозяйства», — считают в Минэкологии РК.

«Нужны конкретные действия»

Кирилл Осин считает, что нынешний уровень обмеления Каспия критическим назвать нельзя, но нужно держать «руку на пульсе», то есть заниматься мониторингом уровня моря, проводить совместную трансграничную работу по восстановлению рек, заниматься вопросами водосбережения. Однако он не замечает конкретных действий.

«На сегодняшний день я не вижу, чтобы предпринимались какие-то существенные меры. Пока звучат слова о проблеме на уровне президента и правительства, но нет поручений и решений. Хотя “водная дипломатия” еще “вчера” должна была начать свою работу с российской стороной по реке Волга. Каспий имеет свойство цикличности, но расслабляться не стоит», — настаивает Осин.

В Минэкологии приводят долгосрочный прогноз уровня Каспийского моря, составленный госпредприятием «Казгидромет». Так, согласно «умеренно жесткому» и «жесткому» климатическим сценариям в 2030 году уровень моря может достигнуть -29,23 метров БС и -29,63 метров БС соответственно. По словам Осина, существуют разные прогнозы до 2100 года: и что уровень снизиться от 9 до 16 метров, и позитивные прогнозы, что уровень моря значительно повысится.

Изменение уровня Каспия за 400 тыс. лет до н.э. Источник: научно-методическое пособие «Водный баланс и колебания уровня Каспийского моря»

«В таких моделях используются различные факторы, которых множество, от этого и разный прогноз, — объясняет Кирилл Осин. — Но работы по адаптации к изменению климата необходимо начинать как можно скорее».

Отметим, что в ноябре 2022 года президент Казахстана Токаев дал поручение создать государственный научный институт, который должен будет осуществлять исследование Каспийского моря, однако до настоящего времени он не создан. Его планируют открыть к концу 2023 года.

В акватории Каспийского моря выявлены значительные изменения: обнаружены новые острова, возникшие вследствие падения уровня воды. Эти преобразования уже стали объектом пристального внимания ученых и открыли уникальную возможность изучать процессы формирования новых экосистем.

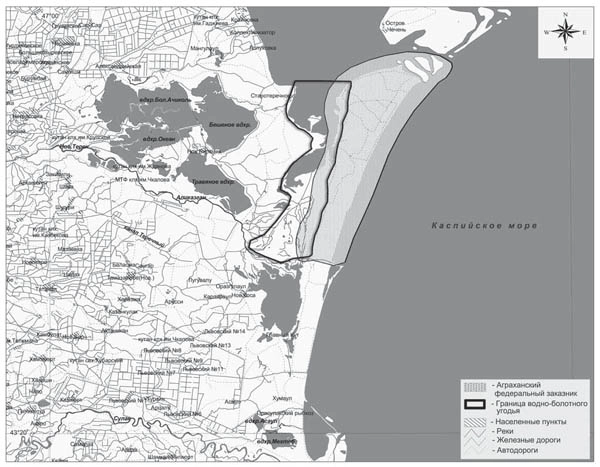

Исследованием этих изменений занимается команда дагестанских ученых под руководством Курбана Куниева, директора государственного природного биосферного заповедника «Дагестанский». В ходе своих наблюдений специалисты отметили, что на новых территориях уже начали появляться растительность и обосновываться птицы. Эти изменения особенно заметны на особо охраняемых природных территориях региона, где происходят значительные трансформации природного ландшафта.

Одним из главных наблюдений стало практически полное исчезновение Аграханского залива: он больше не представляет собой полноценное водное пространство, а превратился в мелководья. Также произошли изменения в структуре береговой линии: остров Чечень и прилегающие к нему острова теперь соединены с Аграханским полуостровом, что существенно повлияло на местную экосистему.

Кроме того, другая важная зона – северо-западная часть Каспийского моря – теперь отличается образованием новых островов. Эти острова постепенно покрываются растительностью: на них начали расти тростник и тамарикс. Ученые также фиксируют формирование новых экологических сообществ, таких как колонии чаек и крачек. Это открытие особенно важно, поскольку дает возможность наглядно изучать, как флора и фауна приспосабливаются к изменившимся условиям и как зарождаются новые природные экосистемы.

Не менее значительные изменения коснулись участка «Кизлярский залив». Ранее эта территория представляла собой морскую акваторию, но сейчас она почти полностью высохла, превратившись в затапливаемые болотистые плавни и луга. Эти процессы не только изменили внешний вид региона, но и несомненно повлияют на его биологическое разнообразие. В будущем эти затапливаемые территории могут стать важным местом для обитания водоплавающих птиц, рептилий и других представителей местной фауны.

Открытие новых земель в Каспийском море стало беспрецедентным событием для учёных, предоставив уникальную площадку для долгосрочных исследований. Изучение формирования растительности, появления новых видов животных и адаптации существующих экосистем к изменениям станет важным вкладом в науку. Эти процессы, с одной стороны, открывают двери для понимания динамики природы, а с другой – вынуждают задуматься о последствиях изменения климата и деятельности человека, которые, возможно, ускоряют такие трансформации. Каспийская экосистема сегодня как никогда нуждается в защите и внимании, чтобы сохранить её богатство для будущих поколений.

Канала между Каспийским и Чёрным морями

Строительство канала между Каспийским и Чёрным морями – очень старая идея. О возможности его сооружения на рубеже христианской эры писали ещё античные авторы. Однако реальные очертания этот проект стал приобретать лишь после революции 1917 г., когда в СССР началась эпоха строек социализма. В 1921 году инженером Ф.П. Моргуненковым была предложена схема строительстваМанычского канала, ставшая основной всех последующих проектов соединения двух морей. Частично эти идеи в советский период были реализованы.

Единственный возможный вариант строительства судоходного канала между Каспийским и Чёрным морями, если не рассматривать в таком качестве введенный в строй ещё в 1951 г. канал Волга-Дон, – это Кумо-Манычская впадина, которая является условной границей между Европой и Азией. В далеком прошлом она была проливом, соединяющим Каспий с Азовским морем, и потому является самым низким участком суши на пространстве между двумя водоёмами. Общая длина впадины – около 500 км, ширина – 20-30 км, а в наиболее узкой части – 1-2 км. Относительно уровня Черного и Азовского морей расположена она достаточно низко и даже в максимально высокой центральной части достигает всего 20 метров. Поэтому использование впадины для строительства канала – оптимальный с точки зрения рельефа местности вариант.

В СССР к строительству такого канала даже успели приступить. Велось оно с западного направления – со стороны Дона и Ростовской области. После введения в строй в 1936 г. Усть-Манычкого, а в 1941 г. – Веселовского и Пролетарского гидроузлов образовалась цепь водохранилищ, соединённых каналами и шлюзами. Общая протяженность Манычского водного пути составила 329 км, но глубина каналов была невелика. По ним могли проходить лишь суда осадкой до 1,3 метра, а потому хозяйственное использование этого пути ограничено. После Великой Отечественной войны продолжать строительство канала далее в восточном направлении не стали в связи с тем, что в конце 1940-х гг. началось строительство Волго-Донского канала, который заметно выигрывал с точки зрения стоимости и протяженности.

В 2007 году проект строительства Манычского канала был реанимирован под новым названием. В апреле 2007 г. В. Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил правительству рассмотреть вопрос строительства второй линии Волго-Донского канала, которая должна улучшить судоходное сообщение между Чёрным и Каспийским морями. В июне 2007 г. президент Казахстана Н. Назарбаев на Петербургском экономическом форуме выступил с идеей строительства канала «Евразия», который должен на тысячу километров сократить путь по сравнению с Волго-Донским каналом. В 2014 г. президент Казахстана вновь вернулся к этой идее в лекции, прочитанной им в МГУ. В 2010 г. совместная российско-казахстанская рабочая группа оценила стоимость строительства канала «Евразия» в 4,5 млрд. евро.

Ключевая проблема всех стран Центральной (Средней) Азии, запертых внутри континента, – отсутствие выхода к мировому океану и транспортных коммуникаций, которые могли бы этот недостаток компенсировать. В географическом отношении регион отрезан от Европы Россией, Кавказом и Ираном. Однако все попытки выстроить систему транспортных коммуникаций через Закавказье, предпринимавшиеся с начала 1990-х гг. в рамках проекта ТРАСЕКА, не принесли успеха из-за слишком сложного рельефа местности и необходимости многочисленных перевалок. Путь через Иран также не сулит больших выгод в связи с использованием разных стандартов железнодорожной колеи и необходимости смены колесных тележек у железнодорожных вагонов. Да и особого выигрыша в плане протяжённости трассы иранско-турецкий маршрут не обещает.

Одним из способов решения проблемы мог бы стать водный маршрут через Россию, который в настоящее время пролегает через Волго-Донской канал. Но путь по нему длиннее и к тому же имеет ограничения по тоннажу судов (до 5000 тонн). По «Евразии» же предполагается пустить суда класса река-море тоннажем до 10 000 тонн, которые смогут плавать по Каспию, Азовскому, Чёрному морям и Восточному Средиземноморью. Помимо более глубокой осадки судов новый канал должен иметь и более высокую пропускную способность – до 58 млн. тонн. Для сравнения: пропускная способность Волго-Донского канала в настоящее время составляет около 16,5 млн. тонн. Однако такие параметры «Евразии» потребуют полной перестройки уже существующих гидросооружений Манычского водного пути.

С проектом канала «Евразия» связаны вполне определённые экономические, социальные, экологические риски. Существующий Волго-Донской канал не исчерпал своих возможностей. В последние годы максимальный объём пропущенных им грузов достигал около 2/3 от его пропускной способности (16,5 млн. тонн) и колебался вокруг отметки в 11-12 млн. тонн в год. Стоит ли при такой загрузке строить огромный по протяжённости и затратам канал «Евразия»? Теоретически по нему можно было бы возить прикаспийскую нефть, добываемую Казахстаном, но для этого существует система трубопроводов, которая может быть расширена. Стоимость перегонки нефти по трубам всегда меньше перевозки речным и морским транспортом.

Как подчёркивал в 2016 году в докладе на XIV съезде Русского географического общества президент Национального центра водных проблем доктор технических наук В.А. Кривошей, новый международный транспортный коридор, выстроенный в широтном направлении, прошёл бы в обход России параллельно Транссибу и стал бы его конкурентом. Если Казахстан получил бы здесь возможность заработать на транзите китайских грузов в страны Евросоюза (в перспективе это приносило бы ему от 2 до 4 млрд. долл. в год), то Россия из-за переориентации грузов на транспортные системы соседей потерпела бы убытки, а инвестиции в модернизацию Транссиба и БАМА не принесли бы отдачи.

Стоимость канала «Евразия», по самым скромным оценкам, может составить до 500 млрд. рублей (вдвое больше затрат на Крымский мост), при этом окупаемость канала началась бы лишь со времени заполнения его водой, что, учитывая засушливую маловодную местность, а также опыт строительства Манычского канала, может растянуться на долгие годы.

Значимы также экологические и социальные риски проекта. Канал был бы проложен по территории с многочисленным сельским населением, привычный жизненный уклад и сложившиеся системы хозяйствования которого нарушились бы. Маршрут канала затронул бы также территорию сразу нескольких заповедников, изменив их водный баланс и экосистему, а также зону миграции сайгаков (единственного сохранившегося в Европе вида антилоп). Снабжаться водой канал должен был бы из Дона и его притоков, что, учитывая огромный объём необходимой воды, обернулось бы угрозой обмеления рек и нарушения экосистемы Ростовской области и соседних российских регионов. А на востоке, у выхода в Каспийское море, канал создал бы опасность засоления почв и опустынивания.

Для развития транспортных коммуникаций, действительно необходимых в интересах евразийской интеграции, странам ЕАЭС гораздо проще развивать железнодорожные, автомобильные и трубопроводные маршруты.

![С миру по нитке [05.02.2025]](http://tesera.ru/images/items/2446854,15/125x125xpa/photo.png)