Das Quanteninternet bekommt seinen ersten Knotenpunkt

Die Nutzung von Quanteneffekten zur Übertragung von Informationen verspricht nicht nur hohe Übertragungsraten, sondern auch sichere Kommunikation, da jede Zustandsänderung eines verschränkten Teilchens auch das Partnerteilchen verändert, und zwar unabhängig von der Entfernung. Derartige Informationsübertragungen gelangen beereits über Unterseekabel, städtische Glasfasernetze und Satellit. Forscher:innen aus Aachen haben jetzt einen Quantenknoten entwickelt, der die Übermittlung verschränkter …

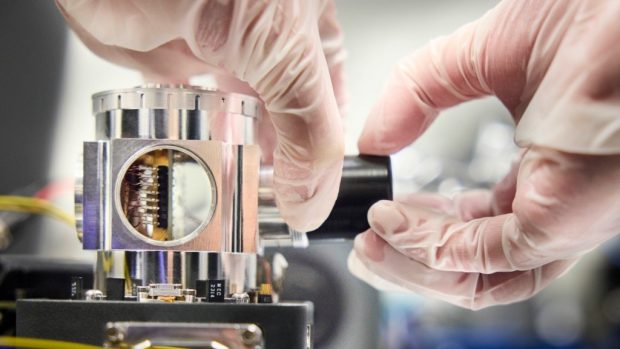

Die Nutzung von Quanteneffekten zur Übertragung von Informationen verspricht nicht nur hohe Übertragungsraten, sondern auch sichere Kommunikation, da jede Zustandsänderung eines verschränkten Teilchens auch das Partnerteilchen verändert, und zwar unabhängig von der Entfernung. Derartige Informationsübertragungen gelangen beereits über Unterseekabel, städtische Glasfasernetze und Satellit. Forscher:innen aus Aachen haben jetzt einen Quantenknoten entwickelt, der die Übermittlung verschränkter Quanten zwischen Quantencomputern in Aachen, Jülich und Bonn ermöglichen soll. Dieser Quantenknoten basiert auf einen Diamanten, der Quantendaten von Qubits auf verschränkte Photonen überträgt.

Auf dem Weg zum Quanteninternet

Die Koppelung der Übertragung von Quanteninformationen mit den Qubits von Quantencomputern ist eine Herausforderung, da sie einen Transfer der recht fragilen Qubits-Verschränkung der Quantencomputer, die stationär sind, auf die Photonen als Transportmedium. Für diesen Zweck existieren spezielle „Quanten-Modems“. Diese gelten als Kernbausteine für ein zukünftiges Quanteninternet.

Ein solcher Quantenknotenpunkt wird nun in Aachen installiert. Es handelt sich um den ersten Baustein eines regionalen Quantennetzwerks, das später Systeme in Aachen, Jülich und Bonn miteinander verbinden soll. Solche regionalen Systeme werden als „Metropolitan Scale Quantum Networks“ bezeichnet und gelten als Vorstufe eines echten Quanteninternets. Letzteres würde noch Quanten-Repeater benötigen, die die Quanteninformationen quasi „aufbereiten“, indem sie sie auf andere Photonen übertragen, um den Verlust auf langen Strecken auszugleichen. Solche Quantenverstärker stecken indes noch in den Kinderschuhen, weshalb lokale Netzwerke derzeit noch die Grenze des Möglichen darstellen.

„Wir haben damit ein praktisches Testfeld, in dem wir diese Technologie gemeinsam mit Partnern aus der Industrie und Wissenschaft zur Marktreife entwickeln möchten. In unserer Vision werden solche regionalen Netzwerke sehr leistungsfähige, sichere Verbindungen zwischen Quantencomputern sowie zwischen Quantensensoren ermöglichen„, so Bernd Jungbluth vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen.

Erste Tests des Knotenpunkts verliefen erfolgreich

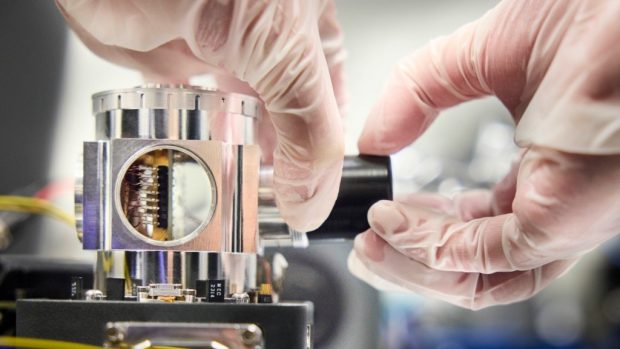

Das Kernelement dieses neuen Quantenknotens sind Diamanten mit speziellen Gitterfehlern, die als NV-Zentren bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um eine Art „Löcher“ mit benachtbarten Stickstoff-Fremdatomen im Gitter der Diamanten, die aufgrund ihrer speziellen Spin-Konfiguration als Qubits geeignet sind. Entwickelt wurde der Quantenknoten von Physiker:innen des QuTch-Forschungsverbunds in Delft. Die „NV-Zentren-Qubits“ werde mittels Mikrowellen und Magnetfeldern kontrolliert. Ihre Auslesung erfolgt mittels Laser, wobei ein Photon frei wird, dass die Quanteninformationen des Qubits in sich trägt und mit ihm verschränkt ist. Diese Photonen werden dann in für das Glasfasernetz passende Wellenlängen umgewandelt. Dabei kommt ein Quantenfrequenzkonverter und eine in den Diamantchip integrierte Optik zum Einsatz.

Die Forscher:innen haben den Quantenknoten bereits einem ersten Test unterzogen. Dabei gelang es, einen Quantencomputer in Den Haag über den Knotenpunkt mit einem Gegenstück in Delft zu verbinden. Die Entfernung zwischen den beiden Computern betrug 25 Kilometer. Für eine solche Übertragung wird eine Präzision benötigt, die in etwa mit der Aufgabe vergleichbar ist, den Abstand zwischen dem Mond und der Erde auf wenige Millimeter genau zu halten.

Inzwischen haben die Wissenschaftler:innen die Technologie des Quantenknotens weiterentwickelt und optimiert. So wurden etwa mehrere optische Bauteile verbessert. Der optimierte Quantenknoten wurde dann nach Aachen gebracht und soll dort als eine Art Keimzelle für ein erstes städteübergreifendes Quantennetzwerk werden.

via Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ee/ff/eeffa375f140fc05a4ae976bc320b3d3/0122830669v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/66/b466fd997c88a351fd1bf512c8732bfc/0122560426v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/fe/79fe75dae59bb698825be262783993e4/0122790202v4.jpeg?#)