Künstliche Intelligenz: „In zehn Jahren wird einfach nichts mehr sein wie heute“

Der Deutschlandchef des amerikanischen IT-Konzerns Cisco rügt den Stand der hiesigen Infrastruktur und wirbt für eine engere Zusammenarbeit mit den USA – auch in Zeiten, in denen die Töne in der Politik rauer werden

Der Deutschlandchef des amerikanischen IT-Konzerns Cisco rügt den Stand der hiesigen Infrastruktur und wirbt für eine engere Zusammenarbeit mit den USA – auch in Zeiten, in denen die Töne in der Politik rauer werden

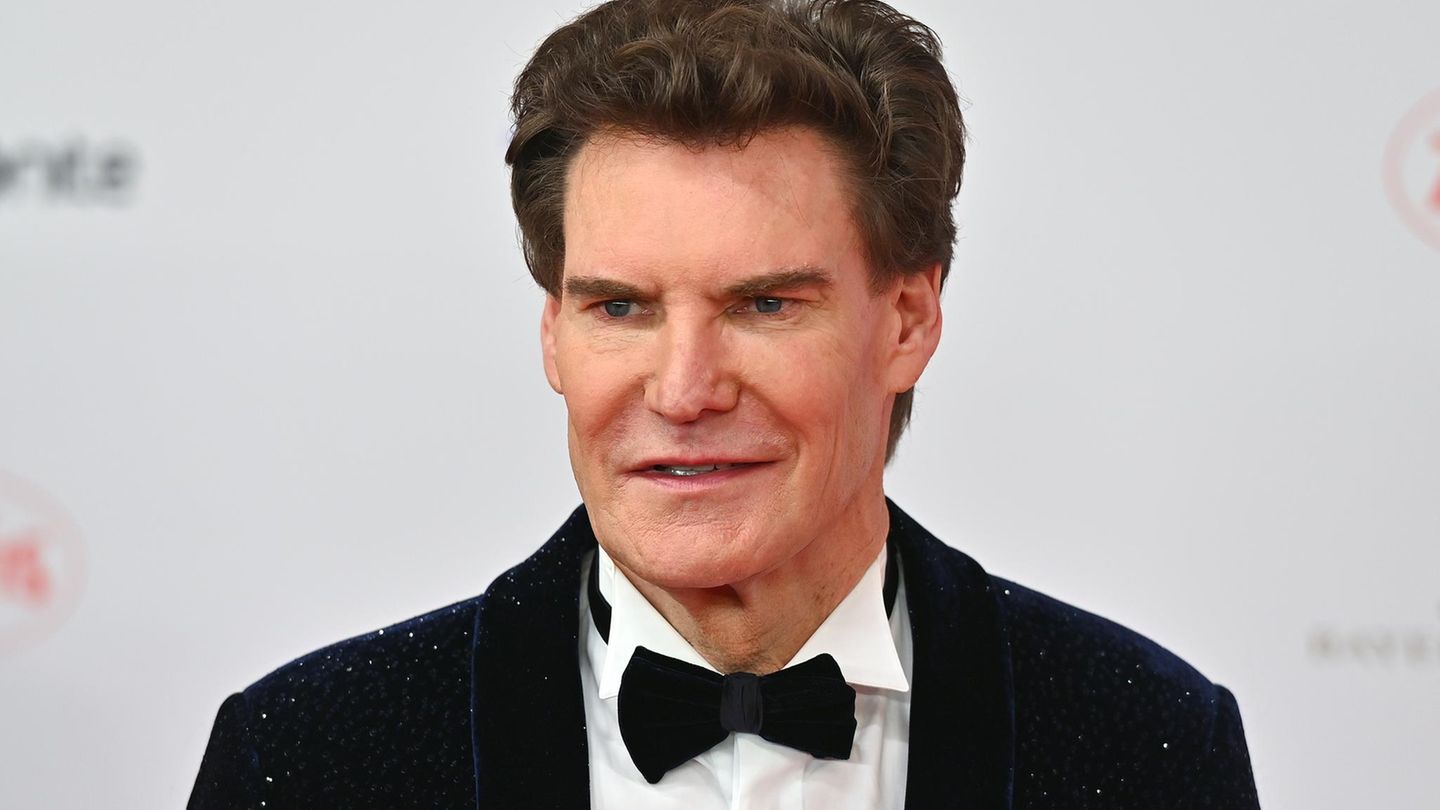

Uwe Peter ist seit 2019 Geschäftsführer von Cisco Deutschland, dem Ableger des amerikanischen Technologiekonzerns. Im Interview spricht er über fehlende Rechenzentren, den Wettlauf in der Künstlichen Intelligenz – und über die deutsche-amerikanische Kooperation.

Capital: Deutschland gilt mit Blick auf seine digitale Infrastruktur oft als rückständig. Stimmt das?

UWE PETER: Ich glaube, die Industrie hat in den letzten zehn Jahren die richtigen Antworten gefunden und die richtigen Investitionen in neue Rechenkapazitäten getätigt – zum Beispiel, um die Fabriken auszurüsten. Die waren in Lichtgeschwindigkeit auf dem 5G-Standard. Auch der Breitbandausbau kommt voran. Inzwischen haben 75 Prozent der Deutschen Zugang zu Gigabit-Ethernet, das waren 2019 nur 43 Prozent. Bei Glasfaser sind wir von zwölf auf 32 Prozent hoch. Das sind massive Investitionen.

Also alles gut?

Es gibt schon Bereiche, die ich skeptischer sehe. Wenn ich auf 2025 schaue, dann denke ich, dass wir eine Zeit vor uns haben, in der der Wohlstand der Welt neu verteilt wird. Insofern ist die kommende Bundestagswahl wegweisend. Und da liegen große Aufgaben vor uns. Die IT nimmt da eine absolute Schlüsselrolle ein. Ob es um die Künstliche Intelligenz (KI) geht oder die Cybersicherheit oder den Gründergeist in der IT.Tabakindustrie

Von der entscheidenden Rolle der KI wird oft gesprochen. Aber was genau sollte denn da geschehen?

Ich glaube, es besteht Einigkeit, dass Large-Language-Modelle der Kleber sind: zwischen digitalen Dienstleistungen und Made in Germany, also den Bereichen, in denen wir sehr gut sind – in der Logistik, in der Produktion, im Maschinenbau. Da haben wir ein Knowhow wie kaum ein anderes Land. Wir haben die Daten. Das muss jetzt in Software und Digitales übersetzt werden. Ich glaube, dass viele noch nicht richtig realisiert haben, was das für eine Revolution ist. In zehn Jahren wird einfach nichts mehr sein wie heute. Man kann das vergleichen mit dem Aufkommen der Social-Media-Plattformen in den 2000ern. Wir haben nicht verstanden, dass es am Ende auch in der Industrie vier oder fünf Plattformen geben wird, die alles dominieren.

Welche Forderungen an die Politik oder die Wirtschaft verbinden sich damit?

Es gibt einen Innovationsindex der Vereinten Nationen. Da hat Deutschland einen Spitzenplatz bei den Ausgaben der Unternehmen für Forschung und Entwicklung. Bei der Qualität der Ausbildung an den Universitäten und der Anzahl der Ingenieure stehen wir auch nicht schlecht da. Aber bei der digitalen Infrastruktur landet Deutschland nur auf Platz 41. Es fehlt an Rechenzentren, an automatisierter IT, an Cybersicherheit, da sind wir nicht gut genug.

Fehlt es da am Bewusstsein für das Problem?

Wir haben kein Problem mit der Wahrnehmung, sondern eher mit der Umsetzung. Unsere Cisco-Studien zeigen: Die Großindustrie ist relativ gut gerüstet, der Mittelstand und kommunale Einrichtungen eher schlecht.

Sie haben schon häufiger gefordert, dass die westlichen Staaten gerade mit Blick auf die Cybersicherheit enger zusammenarbeiten sollten. Nun wird der Ton zwischen den USA und Europa derzeit rauer. Steht das dem entgegen?

Ich denke, es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und weiter mit Partnern zu arbeiten. Wer jetzt versucht, alles selber zu machen, würde ja nur an Geschwindigkeit verlieren. Wir verlieren gerade die Zuversicht, dass wir gut gerüstet sind für den Krieg im Cyberraum. Und ich bin mir sicher, dass wir unsere Resilienz nur mit deutschen oder europäischen Lösungen nicht ausreichend werden stärken können. Alleine werden wir uns nicht verteidigen können.

Die USA gelten auch bei der eingesetzten Hardware als fortschrittlicher. Wo liegt da in Europa das Problem?

Da kommt es tatsächlich auch darauf an, in welchen Zyklen die Hardware ausgetauscht wird. Wir leisten uns in Europa eine Hardware, die im Schnitt sehr alt ist. Sie verbraucht viel Energie und ist daher teuer im Betrieb. Sie hat keine gute Performance, und sie kann auch nur individuell gewartet werden. Wichtig wäre eine einheitliche Plattform und nicht individuelle Systeme. Da sind die USA sehr viel weiter.

Sie vertreten selbst ein US-Unternehmen. Beunruhigt Sie der neue Ton auf beiden Seiten des Atlantiks?

Klar, es wird vom Grundgefühl her nicht einfacher. Aber ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft schon immer in der Lage war, unabhängig vom politischen Umfeld wertebasiert verlässliche Partner zu finden.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/66/b466fd997c88a351fd1bf512c8732bfc/0122560426v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/fe/79fe75dae59bb698825be262783993e4/0122790202v4.jpeg?#)