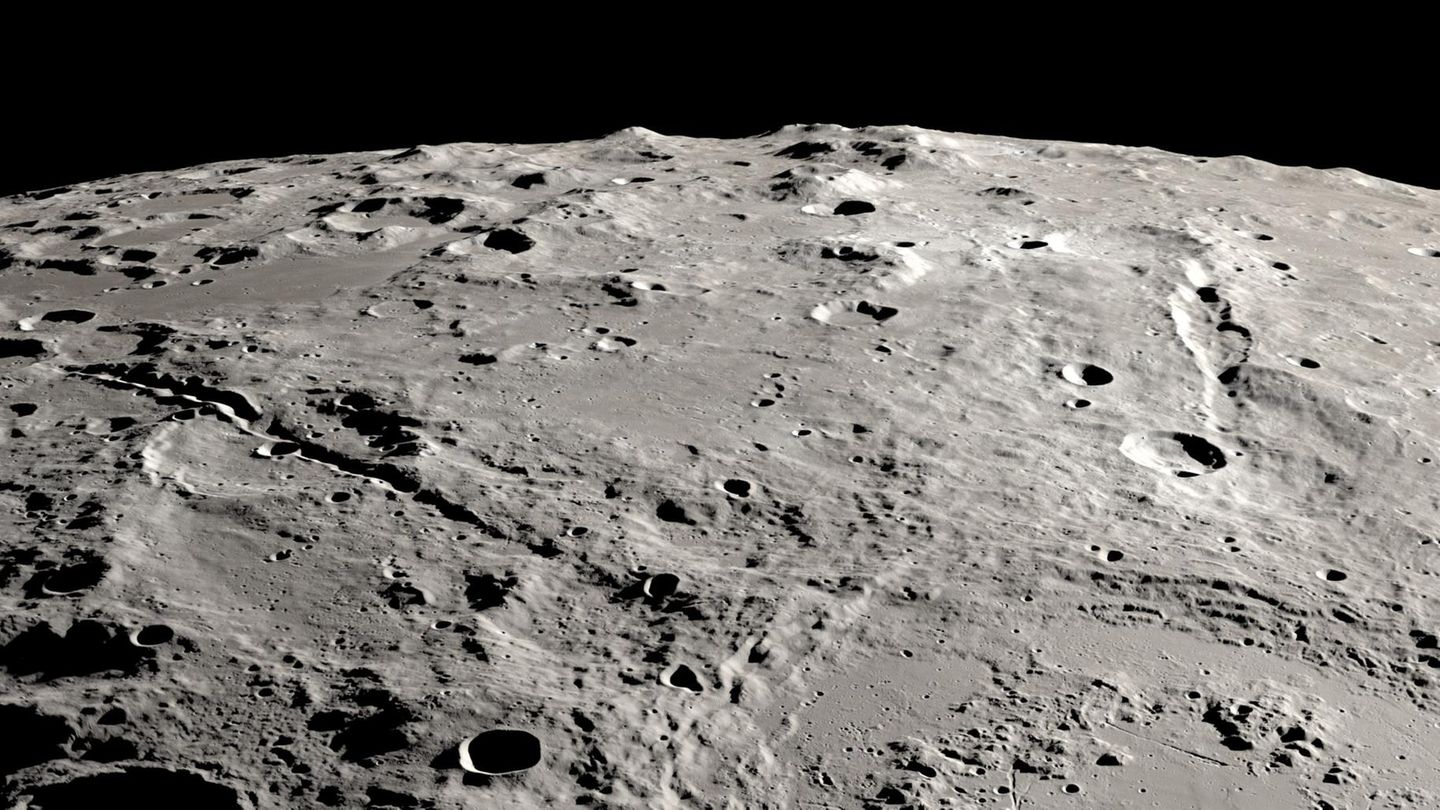

Mondkrater: Gewaltiger Einschlag: Wie zehn Minuten das Antlitz des Mondes veränderten

Der Mond ist von Kratern übersät. Dazwischen verlaufen, von der Erde aus kaum sichtbar, kilometertiefe Canyons. Nun rekonstruierten Forscher die Entstehung von zwei dieser Schluchten

Der Mond ist von Kratern übersät. Dazwischen verlaufen, von der Erde aus kaum sichtbar, kilometertiefe Canyons. Nun rekonstruierten Forscher die Entstehung von zwei dieser Schluchten

Die Canyons sind gewaltig. Das Vallis Schrödinger misst 270 Kilometer Länge und 2,7 Kilometer Tiefe, das Vallis Planck sogar 280 und 3,5 Kilometer. Beide sind Milliarden Jahre alt, womöglich aber binnen zehn Minuten entstanden. So zumindest vermuten es Forscher um David Kring vom Lunar and Planetary Institute im texanischen Houston. Sie rekonstruierten den gigantischen Einschlag, der zur Entstehung der beiden Canyons geführt haben könnte.

Mit bis zu 1,28 Kilometern pro Sekunde fräste sich das Gestein durch die Mondoberfläche

Ereignet hat sich der Einschlag des Kometen oder Meteoriten vor schätzungsweise 3,81 Milliarden Jahren. Zurück blieb nicht nur ein gewaltiger Krater in der Nähe des Mondsüdpols. Gesteinstrümmer, die stromartig aus dem Zentrum des Kraters geschleudert wurden, trieben Schluchten und Canyons in die Mondoberfläche. Auch das Vallis Planck und das Vallis Schrödinger, benannt nach zwei bedeutenden Physikern aus Deutschland und Österreich, entstanden vermutlich auf diese Weise. Wie genau, war jedoch bislang unklar.

Kring und seine Kollegen nutzten Fotografien von der Oberfläche des Mondes und erschufen Karten, anhand derer sich der Verlauf dieser Gesteinsströme rekonstruieren lässt. In weniger als zehn Minuten, schreiben die Autoren in ihrer soeben im Fachmagazin "Nature Communications" veröffentlichen Studie, habe sich das ausgeworfene Gestein durch die Mondoberfläche gefräst und die beiden Canyons geformt: mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1,28 Kilometern pro Sekunde. Die Energie, die dafür benötigt wird, beträgt laut den Berechnungen der Wissenschaftler mehr als das 130-Fache des derzeitigen globalen Atomwaffenbestands.

Während der Südpol des Mondes zur Zeit der Apollo-Missionen noch als unerreichbar galt, rückte er in jüngster Vergangenheit zunehmen in den Fokus der Raumfahrt. Sowohl die US-amerikanischen Artemis-Missionen als auch die der chinesischen Konkurrenz planen Reisen dorthin: Die Vorhut machen Roboter, bald schon sollen jedoch auch Forschungsstationen auf der Mondoberfläche entstehen.